Immaginate un mantello foderato di pelli che scricchiola camminando e ricorda la scia di una nave vichinga? Dai fiordi ghiacciati ai souk di Cordova, le pelli vichinghe e medievali sono state più che un semplice riparo: sono testimoni di commercio, potere e artigianato.

In questo articolo scoprirete come le pelli venivano utilizzate nella vita quotidiana e in guerra, quali tipi indicavano lo status sociale, come venivano lavorate e quale impronta hanno lasciato nella pelletteria medievale peninsulare. Vi guiderò tra cronache, botteghe e rotte commerciali per farvi capire perché oggi siamo ancora affascinati da questi materiali.

Pelli e cuoi: uso, commercio e tecniche dall’era vichinga all’età moderna

| Epoca | Evento |

|---|---|

| Età della Pietra e primi usi | |

| Età della Pietra | Le pelli di animali venivano utilizzate come sottoprodotto della caccia; venivano rese più durevoli mediante affumicatura o l’applicazione di grassi per confezionare indumenti e ripari. |

| Era vichinga (c. 700 – 1066 d.C.) | |

| c. 700 | Le popolazioni scandinave si trovano in un periodo di consolidamento; le pelli fanno parte dell’abbigliamento e dell’economia locale. |

| Fine dell’VIII secolo | I Vichinghi vestono pesanti mantelli di lana; gli abiti sono confezionati con lana, lino e pelli animali per riparo e protezione. |

| Dopo il 793 | L’erudito cristiano Alcuino critica i cristiani che imitano la moda vichinga, segnalando l’attenzione all’aspetto e il frequente rinnovamento del guardaroba. |

| IX secolo (inizio e apogeo) | Il commercio internazionale si intensifica; tra le merci scambiate tra il mondo arabo e l’Europa figurano articoli in pelle e pellicce. Nell’immaginario guerriero sorgono termini come berserker (possibile derivazione di “pelle d’orso”) e ulfhednar (guerrieri con pelle di lupo). |

| X secolo | La pelle di castoro diventa simbolo di ricchezza per l’élite danese; le pelli esotiche servono come marcatori visibili di status per il loro calore e carattere non nativo. |

| X–XI secolo | I Vichinghi esportano pelli apprezzate per la loro durabilità e capacità isolante; le pelli sono usate anche in capi (cappotti, mantelli, cappelli, guanti), tende e coperte, e come beni di scambio. |

| 1002 (XI secolo) | Il cronista inglese Giovanni di Wallingford giustifica atti contro i danesi argomentando il loro fascino e la loro sofisticazione, segnalando la loro cura personale e il frequente cambio di guardaroba (indicatore dell’uso e della rilevanza di abiti e pelli). |

| Pieno e Basso Medioevo (XII–XV secolo) — enfasi sulla penisola iberica | |

| Fase islamica (Al-Andalus, VIII–XIII secolo) | Nella cora di Tudmir (Murcia) e a Cordova si sviluppano tecniche orientali di lavorazione della pelle: cordovani, badane e cuoi artistici (guadamaciles) con modellazione, incisione, repoussage e stampa. |

| XII secolo | Riferimenti su calze femminili di lino o lana fine (a volte seta); la moda mostra maggiore raffinatezza e uso eventuale di fodere e dettagli in pelle. |

| Fine XII–inizio XIII secolo | Influenze andaluse nella moda femminile: capi foderati internamente con pelliccia (pelliccione); mantelli foderati con pelli lussuose come ermellino, martora o lontra. Il cordovano (pelle di capretto conciata) è valorizzato per le calzature e decorato con filigrane e repoussage. |

| Metà del XIII secolo (Murcia) | Alfonso X riorganizza la città stabilendo la Adobería/Blanquería fuori le mura e la Rúa de la Pellejería intramuros, separando la concia dalla vendita e artigianato. |

| XIII secolo (generale) | Le leggi suntuarie iniziano a limitare l’uso di pelli lussuose (ermellino, lontra) da parte di ebrei e musulmani, regolando il consumo secondo lo status e l’origine religiosa. |

| 1272 (Murcia) | Alfonso X concede l’esenzione fiscale per l’esportazione di articoli in pelle e cuoio, ma proibisce l’uscita di materie prime grezze (pelli e cuoio); la pelle di coniglio è ampiamente usata tra le classi popolari. |

| XIV secolo | Il sistema corporativo regola la conceria, separando produzione e trasformazione e creando mestieri specializzati: conciatori di cuoio bianco, rosso, camoscio e preparatori di pelli. |

| 1329 (Valencia) | Documentate confraternite legate al cuoio e alla pelle: calzolai, pellicciai, pergameneri, conciatori e sellai. |

| 1339 (Murcia/Castilla) | Divieto di far uscire lana e pelli di pecora e montone dal regno se la capitale non è sufficientemente rifornita; misure di controllo dell’approvvigionamento locale. |

| 1351 (Castilla) | Pietro I promulga l'”Ordenamiento de menestrales”, tassando prezzi e salari di mestieri come il pellicciaio, regolando l’artigianato del cuoio. |

| 1364 (Murcia) | Viene emanata la più antica regolamentazione artigianale conservata nella regione per migliorare la qualità del cuoio e proibire ai calzolai di eseguire la concia. |

| Metà XIV sec. – fine XV sec. (Murcia) | I mestieri del cuoio si sviluppano corporativamente: concentrazione della concia nelle “calles de las adoberías”, con la Giudecca che mantiene un ruolo di spicco e talvolta quasi monopolistico nella lavorazione delle pelli in alcune località. |

| 1456–1457 (Regno di Valencia) | Valencia proibisce l’ingresso di pelli conciate straniere, influenzando i produttori di Castelló e portando a tentativi di coordinamento tra centri di produzione di fronte a misure protezionistiche. |

| 1459 (Murcia) | È documentato per la prima volta il mestiere di chapinero; si regolamentano le stringhe (cinghie) fatte con pelli di cervo, agnello, pecora, capretto, montone e gatto. |

| Metà del XV secolo | Si documenta la necessità di importare pelli; a Murcia si acquistano cuoi bovini e ovini da mercanti galiziani a Cartagena, riflettendo reti commerciali interne. |

| 1481 (Murcia) | Viene ordinato l’isolamento fisico della calle de las Adoberías rispetto al recinto ebraico, forzando la ricerca di nuovi spazi di concia fuori dalla Giudecca. |

| 1498 (Murcia) | Ordinanze dei pellicciai ratificano che solo gli addetti al mestiere possono acquistare pelli grezze e pelli in città per garantire l’approvvigionamento locale e il controllo corporativo. |

| Transizione all’Età Moderna e prima età contemporanea | |

| Inizi del XVI secolo | La produzione di pelli e cuoi si consolida come una delle attività più sviluppate all’ingresso nell’Età Moderna; la concia si sposta a Murcia verso zone prossime a Puerta Nueva e Puerta de Las Menoretas. |

| 1805 | Cayetano Miguélez pubblica “Arte de Curtir ó Instruccion General de Curtidos”, la prima opera in castigliano destinata a descrivere dettagliatamente lo stato del settore conciario in Spagna. |

Pelli vichinghe: usi, tecniche e simbologia

Nei paesaggi del nord, la pelle era sia strumento che emblema. I vichinghi forgiavano cappotti, mantelli e berretti che resistevano al vento gelido; usavano anche le pelli come coperte e tappeti all’interno delle loro longhouse. Per il guerriero, un mantello d’orso o di lupo non solo riscaldava: raccontava una storia di caccia e valore.

- Tipi abituali: pecora, renna, lupo, volpe e orso; il castoro e la martora apparivano come segnali di status.

- Processo: scuoiatura, raschiatura, concia con corteccia di quercia o grassi animali, essiccazione all’aria o affumicatura.

- Commercio: rotte che univano la Scandinavia con Rus’, Bisanzio e il mondo arabo, trasformando pelli locali in beni di lusso esportabili.

Perché alcune pelli erano simboli di potere?

Perché la rarità e la provenienza contavano quanto il riparo: una pelle di castoro importata dall’est o una stola di volpe nera portata da mercanti esotici parlava di ampie reti commerciali e risorse per poterseli permettere. Tu, che cerchi l’autenticità, riconoscerai in ogni texture una mappa di contatti e prestigio.

Pelli nella pelletteria medievale: Cordova, Murcia e i mestieri

Dai conciatori ai sellai, la catena produttiva medievale era complessa e regolata. Ad Al-Andalus, in città come Cordova, la lavorazione del cuoio fu elevata ad arte con tecniche di repoussage e policromia che ancora oggi ispirano repliche storiche.

Nella penisola iberica la specializzazione diede vita a materiali con nome proprio: cordovano (pelle di capra per calzature fini), badana per pezzi morbidi e bovini per suole resistenti. Le corporazioni controllavano qualità e vendita: l’abito del nobile e quello del calzolaio nascevano da mani diverse.

Tipi di pelli e loro usi pratici

Per orientarti come artigiano o appassionato, ecco una breve guida sulle pelli più usate e la loro funzione tradizionale. Questa classificazione ti aiuterà a identificare perché una pelle vale più di un’altra e come prendertene cura.

- Bovini: spessi e resistenti; suole e attrezzature belliche.

- Cordovani (capretta): calzature di lusso e pelletteria fine.

- Badana (montone/pecora): fodere, guanti e pezzi delicati.

- Pelli ovine: fodere per cappotti, ghette.

- Coniglio e piccoli animali: abiti popolari e imbottiture.

Trova pelli e accessori nel nostro negozio

Se cerchi repliche forgiate nella tradizione, la nostra collezione rispetta i materiali e i mestieri che raccontano la storia. I nostri articoli recuperano l’estetica e le tecniche originali, adattate a un uso moderno e responsabile.

VEDI ABBIGLIAMENTO MEDIEVALE IN PELLE NATURALE | VEDI ACCESSORI MEDIEVALI IN CUOIO E PELLE

Come venivano lavorate e conservate le pelli

La concia tradizionale combinava pazienza e sapere: pulizia, scuoiatura, immersione in bagni con cortecce o sostanze concianti e, infine, ingrassatura. L’essiccazione all’aria e l’affumicatura completavano il processo per evitare la putrefazione e preservare la flessibilità.

Nelle botteghe medievali si usavano oli e grassi per proteggere il cuoio; oggi usiamo alternative moderne ma i principi rimangono gli stessi: penetrazione, protezione e mantenimento.

| Tipo di olio | Caratteristiche principali | Uso raccomandato |

|---|---|---|

| Olio minerale | Alta penetrazione, non si degrada né attira sporco | Protezione e manutenzione regolare |

| Olio di camelia | Naturale, senza acidi, non volatile | Protezione antiossidante, lubrificazione |

| Grasso al litio | Denso, durevole, non evapora | Conservazione prolungata, protezione |

Eredità sociale: leggi, mestieri e restrizioni

Le pelli non solo riscaldavano i corpi; segnavano le gerarchie. Le leggi suntuarie proibivano a certe classi o minoranze di indossare pelli lussuose come la martora o l’ermellino. Le botteghe erano organizzate in corporazioni e le concerie erano situate fuori le mura a causa dell’odore e dell’inquinamento dell’acqua.

Questo intreccio legale e sociale configurò paesaggi urbani, mestieri specializzati e reti commerciali che ancora oggi riverberano nel modo in cui valorizziamo questi materiali.

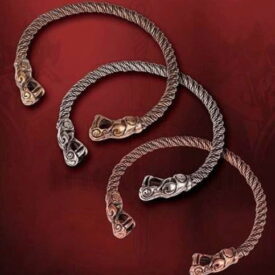

borse, bracciali, calzature, cinture, guanti, ghette, cappelli e berretti, baldricchi, foderi per spade

Rispondi ai tuoi dubbi sulle pelli nell’abbigliamento vichingo e nella moda medievale

Quali tipi di pelli erano più comuni nell’abbigliamento vichingo?

I tipi di pelli più comuni nell’abbigliamento vichingo includevano pelli di pecora, renna, lupo, volpe e orso. Ognuna aveva usi specifici: pelli di pecora e renna per vestiti caldi e isolanti; pelli di lupo per capi resistenti; pelli di volpe per ornamenti e lusso; e pelli d’orso per mantelli cerimoniali e simboli di status. Inoltre, alcune pelli esotiche come quella di castoro venivano utilizzate anche dai vichinghi di alto rango per mostrare il loro status sociale. Queste pelli erano combinate con il cuoio per proteggersi dal freddo e per accessori come scarpe e cinture.

I tipi di pelli più comuni nell’abbigliamento vichingo includevano pelli di pecora, renna, lupo, volpe e orso. Ognuna aveva usi specifici: pelli di pecora e renna per vestiti caldi e isolanti; pelli di lupo per capi resistenti; pelli di volpe per ornamenti e lusso; e pelli d’orso per mantelli cerimoniali e simboli di status. Inoltre, alcune pelli esotiche come quella di castoro venivano utilizzate anche dai vichinghi di alto rango per mostrare il loro status sociale. Queste pelli erano combinate con il cuoio per proteggersi dal freddo e per accessori come scarpe e cinture.

Come le pelli influenzavano l’aspetto fisico dei vichinghi?

Le pelli influenzavano l’aspetto fisico dei vichinghi fornendo loro un abbigliamento visibile che offriva calore, protezione e rifletteva anche il loro status sociale. L’uso di pelli di animali come orsi, lupi o volpi conferiva un’immagine legata sia alla funzionalità che al simbolismo culturale e di potere, spiccando nel loro abbigliamento e distinguendo chi le usava in base al loro rango o ricchezza. Pertanto, le pelli non solo aiutavano a proteggere il loro corpo nei climi freddi, ma influenzavano anche come venivano percepiti visivamente all’interno della loro società e in altre culture.

Quali differenze esistevano nella scelta delle pelli tra i vichinghi del nord e dell’ovest della Scandinavia?

Non esistono prove esplicite e dettagliate che specifichino differenze nella scelta o nell’uso delle pelli tra i vichinghi del nord della Scandinavia e quelli dell’ovest (ad esempio, Norvegia/Svezia contro Danimarca). Le informazioni disponibili indicano che i vichinghi utilizzavano pelli di diversi animali — pecora, renna, lupo, volpe e orso — in base alle loro caratteristiche termiche o di resistenza, piuttosto che secondo una chiara distinzione geografica tra le regioni nord e ovest della Scandinavia.

Le pelli avevano usi pratici e simbolici comuni in tutta la Scandinavia, fungendo da riparo, per la fabbricazione di abiti, coperte e come simbolo di status. La proporzione in cui venivano usate poteva variare a seconda della disponibilità locale e della funzione, ma non ci sono dati specifici su differenze rigide tra i vichinghi del nord e dell’ovest nella scelta delle pelli.

Per quanto riguarda le variazioni fisiche come il colore dei capelli, si rileva una distinzione: predominanza di capelli biondi nel nord (Stoccolma, Svezia, Norvegia) e rossi nell’ovest (Danimarca), ma ciò non è direttamente associato a differenze nell’uso delle pelli.

Che ruolo avevano le pelli nella moda medievale?

Le pelli nella moda medievale avevano un ruolo cruciale come simbolo di status e lusso, oltre alla loro funzione pratica di riparo. Venivano utilizzate pelli fini e costose come ermellino, martora zibellina e volpe per adornare gli abiti della nobiltà, mentre pelli più umili servivano a proteggere dal freddo persone di rango inferiore. Oltre all’abbigliamento, le pelli venivano impiegate anche in accessori e come indicatore sociale visibile nell’abbigliamento. Così, le pelli combinavano l’utilità termica con un forte valore sociale ed estetico nella moda medievale.

Le pelli nella moda medievale avevano un ruolo cruciale come simbolo di status e lusso, oltre alla loro funzione pratica di riparo. Venivano utilizzate pelli fini e costose come ermellino, martora zibellina e volpe per adornare gli abiti della nobiltà, mentre pelli più umili servivano a proteggere dal freddo persone di rango inferiore. Oltre all’abbigliamento, le pelli venivano impiegate anche in accessori e come indicatore sociale visibile nell’abbigliamento. Così, le pelli combinavano l’utilità termica con un forte valore sociale ed estetico nella moda medievale.

Come venivano utilizzate le pelli nella pelletteria medievale?

Nella pelletteria medievale, le pelli e i cuoi venivano impiegati in modo essenziale sia in oggetti utilitari che in articoli di lusso. Le pelli più grezze e di origine locale — come lepre, cervo, bue, agnello o capra — venivano usate per creare prodotti di uso quotidiano: calzature, borse, cinture, selle, finimenti, rilegature di libri, foderi per coltelli e persino pezzi di armatura leggera. Il cuoio si distingueva per la sua resistenza e durabilità, il che lo rendeva un materiale indispensabile per la vita quotidiana e il lavoro.

Invece, le pelli più fini ed esotiche — come la martora o l’ermellino — venivano importate per confezionare accessori e ornamenti per l’abbigliamento nobiliare, specialmente sui colli e sulle maniche, riflettendo così lo status sociale. Nel Basso Medioevo, città come Cordova divennero celebri per la produzione di cuoi sbalzati, policromi e metallizzati, destinati ad articoli di lusso e all’ornamentazione.

Il processo di concia era fondamentale: veniva eseguito in concerie urbane, dove professionisti trasformavano le pelli in cuoio, che poi venivano lavorati da calzolai, sellai e altri artigiani. Inoltre, nel sud della Spagna, sotto il dominio arabo, furono sviluppate tecniche avanzate di pelletteria, inclusi lo sbalzo e l’applicazione di metalli preziosi. Così, il cuoio non era solo un materiale pratico, ma anche un simbolo di distinzione e destrezza artigianale.

VEDI ABBIGLIAMENTO MEDIEVALE IN PELLE NATURALE | VEDI ACCESSORI MEDIEVALI IN CUOIO E PELLE

La storia delle pelli vichinghe e medievali è la storia di mani che trasformano il selvaggio in utile e bello. Se ti muove l’autenticità, esplora i pezzi che mantengono viva questa tradizione: ogni fibra, ogni concia, ogni cucitura è un ponte tra i tempi.