Gli stendardi militari romani, conosciuti come signa militaria, erano molto più che semplici bandiere. Rappresentavano il cuore e l’anima delle legioni, servendo come strumenti tattici indispensabili sul campo di battaglia e potenti simboli di identità, onore e connessione divina per i soldati. Esplorare questi emblemi significa aprire una finestra sull’universo mentale del soldato romano e della società di cui faceva parte.

Accompagnaci in questo viaggio attraverso i principali tipi di stendardi, il loro profondo significato e la funzione cruciale che svolsero nell’esercito più formidabile dell’Antichità.

Oltre la Semplice Decorazione: Il Ruolo Essenziale degli Stendardi

Fin dalle loro origini più primitive, gli stendardi non solo univano le truppe, ma erano oggetti di culto e venerazione. Erano considerati sacri e inviolabili, al punto che cercare rifugio accanto a loro poteva salvare una vita in mezzo a un ammutinamento. La loro qualità sacrosanta era fondamentale, con rituali religiosi che cercavano di rafforzare magicamente il potere dell’unità. Erano una manifestazione fisica del potere pubblico e dell’autorità dei governanti, legati all’ideologia, alla religione e persino alla filosofia di ogni momento.

Ma non erano solo simbolici. Gli stendardi avevano una funzione tattica primordiale, specialmente per mantenere la formazione e la coesione delle unità in combattimento. Erano strumenti visivi essenziali per la trasmissione degli ordini, poiché il movimento dello stendardo indicava alla truppa quando avanzare, fermarsi o cambiare posizione.

I Principali Stendardi Romani: Un Simbolo per Ogni Scopo

L’esercito romano utilizzò una varietà di stendardi, ognuno con la propria morfologia, funzione e simbolismo:

1. L’Aquila: L’Anima della Legione

L’Aquila, o aquila, era lo stendardo più importante e prestigioso di tutto l’esercito romano. Era un’aquila esente, cioè solo la figura dell’aquila su un piedistallo e un’asta, a volte con decorazioni minori come un fulmine o una corona d’alloro. Questo stendardo era unico per legione, e la sua perdita era considerata una delle maggiori disonore possibili.

- Simbologia: L’aquila rappresentava la benedizione di Giove sulla truppa, il numen o potere divino della legione, ed era un segno di vittoria e buon auspicio. Si crede che la sua adozione come stendardo principale con la professionalizzazione dell’esercito da parte di Mario (c. 104 a.C.) cercasse di promuovere la coesione interna e l’esprit de corps dell’unità, riunendo tutti i soldati sotto lo stesso emblema. Alcuni esempi storici mostrano che poteva avere un collare con una campanella, probabilmente come un elemento magico protettivo che, con il suo suono metallico, proteggeva lo stendardo e l’unità.

- Funzione Tattica (Indiretta): Sebbene principalmente simbolica, l’Aquila aveva un valore tattico indiretto. Accompagnava il primus pilus, il comandante della prima coorte, servendo come un riferimento della sua posizione e uno stimolo psicologico per il combattimento. Il suo movimento in battaglia poteva ispirare le truppe a raddoppiare gli sforzi e a evitare la sua cattura a tutti i costi.

- Evoluzione: Presente almeno dal I secolo a.C. con indizi di un’esistenza precedente, l’aquila dominò l’emblematica militare romana fino alla metà del III secolo d.C., e il suo uso, sebbene decrescente, persistette fino alla fine del IV secolo d.C. e persino nell’epoca bizantina. Inizialmente, la maggior parte delle aquile aveva le ali spiegate, ma a partire dal II secolo d.C., il modello con le ali raccolte divenne predominante.

2. L’Imago: Il Volto dell’Imperatore

L’Imago era un ritratto in rilievo dell’imperatore o di un membro della famiglia imperiale, generalmente di dimensioni ridotte e a forma di disco (imagines clipeatae). Sebbene la sua introduzione sia attribuita ad Augusto, le testimonianze visive più antiche risalgono alla seconda metà del I secolo a.C.

- Simbologia e Funzione: L’Imago svolgeva una funzione eminentemente simbolica e propagandistica, rappresentando l’autorità imperiale e il culto dell’imperatore. Si crede che trasportasse il potere divino del sovrano (numen augusti) sul campo di battaglia, servendo come un potente strumento magico per propiziare la vittoria. Era cruciale nei rituali religioso-sociali dell’unità e nel sacramentum (giuramento di lealtà dei soldati all’imperatore).

- Ubicazione: Le imagines si trovavano principalmente nella prima coorte della legione, accanto all’aquila. Esistevano due tipi: l’imago esente (tipo I), che era solo il ritratto, e il signum con imago (tipo II), che inseriva l’effigie in uno stendardo tattico normale. Le unità pretoriane spesso usavano signa con imagines.

- Declino: L’imago cominciò a scomparire con la cristianizzazione dell’Impero, poiché il suo legame con il culto imperiale pagano la rendeva incompatibile con la nuova fede.

3. Il Draco: La Fierezza in Movimento

Il Draco era uno stendardo distintivo con una testa metallica di drago o serpente e una lunga manica a vento di tessuto che si gonfiava con l’aria. La sua origine era esogena, probabilmente sarmata o persiana, e fu adottato nell’esercito romano alla fine del I o all’inizio del II secolo d.C., inizialmente per la cavalleria.

- Morfologia e Materiale: Il Draco evolse da una forma lupina-canina (tipo A) a una ofidica-ittica (tipo B), più in linea con la concezione romana del drago come un serpente mostruoso. Erano fabbricati con seta, un materiale costoso che rendeva la manica a vento leggera e permetteva al drago di “sibilare” muovendosi, il che generava un effetto psicologico sul nemico.

- Simbologia: Il drago rappresentava la fierezza, l’animalità, l’ostilità e la distruzione. Completava l’aquila: mentre questa simboleggiava il potere legittimo e celeste dell’esercito, il draco incarnava il potere fisico, la forza selvaggia e il terrore. Insieme, proiettavano un messaggio simbolico coerente del potere militare romano.

- Ascesa: Il Draco ebbe un successo immenso e la sua popolarità crebbe esponenzialmente a partire dall’epoca antonina, estendendosi all’infanteria dalla metà del III secolo d.C. Alla fine, nel IV secolo d.C., arrivò a sostituire completamente il signum come stendardo principale di coorte.

4. Il Vexillum: La Bandiera Versatile

Il Vexillum era uno stendardo formato da un’asta con una traversa orizzontale da cui pendeva un telo quadrato o rettangolare. La sua etimologia probabilmente deriva da velum (manto, tessuto), suggerendo una “piccola tela”.

- Funzione Tattica e di Identificazione: A differenza dell’aquila o dell’imago, il vexillum era fondamentalmente tattico e di identificazione. Era usato per segnalare la presenza del comandante militare o dell’imperatore, per identificare unità militari (spesso con iscrizioni sul tessuto), o per distaccamenti temporanei (vexillationes).

- Evoluzione e Tipi: Ci furono vexilla semplici, epigrafici (con nomi di generali o unità), e illuminati (con figure o simboli). A partire da Costantino I, sorsero varianti cristiane come il labaro (con il crismon, monogramma di Cristo) e il vexillum con la croce. Furono documentati anche vexilla con “squadre” o angoli agli angoli del telo, che si crede avessero un valore magico-protettivo, delimitando uno spazio sacro.

- Materiale e Colore: Inizialmente di lana, poi di lino, specialmente nell’Oriente dell’Impero. Si sa che i vexilla usati nella mobilitazione militare erano di colore rosso.

5. Il Signum: Lo Stendardo Composto

Il termine Signum aveva un doppio significato: poteva riferirsi a qualsiasi tipo di stendardo in senso generico, o, più precisamente, a uno stendardo composto. Quest’ultimo era formato da due o più elementi sull’asta, escludendo l’aquila, il vexillum, il draco e l’imago quando erano esenti.

- Elementi Comuni: I signa erano spesso coronati da una moharra (punta di lancia) o da una mano aperta (manus). Altri elementi decorativi includevano falere (dischi metallici, spesso con un onfalo centrale, che si crede fossero decorazioni militari collettive), corone (vegetali o edilizie, anche come decorazioni), nappe (spesso con significato protettivo o ornamentale), crescenti (simbolo astrale e profilattico), globi o ovali, e figurazioni zoomorfe o divinità.

- Funzione: La funzione principale del signum era tattica, servendo come stendardo di unità militari minori (manipolo, centuria o coorte) per mantenere l’ordine e la coesione della compagnia e trasmettere ordini visivi. Aveva anche una funzione morale, agendo come agglomerante ideologico e strumento di coesione interna.

L’Organizzazione Militare e la Vita del Legionario

La legione romana era l’unità militare di fanteria di base dell’antica Roma. Consisteva in un corpo di fanteria pesante di circa 4200 uomini, che in seguito avrebbe raggiunto tra i 5200 e i 6000 soldati di fanteria e 300 cavalieri. Le legioni avevano assegnato un nome e un numero. Di solito c’erano 28 legioni con i loro ausiliari. Le legioni erano comandate da un legato o legatus.

Intorno ai trent’anni, di solito erano senatori per tre anni. I subordinati immediati del legato erano sei tribuni militari eletti: cinque ufficiali regolari e il sesto, un nobile che rappresentava il Senato. C’era un gruppo di ufficiali che fornivano servizi medici, ingegneri, cronisti e il praefecti castrorum (prefetto o comandante di campo), che aveva servito come primus pilus, o primo centurione, essendo quest’ultimo un personaggio molto rispettato. Sotto il primus pilus si trovavano i centurioni, che avevano come subordinato un optio. Sotto si trovava la massa dei legionari, tra altri specialisti come sacerdoti e musicisti.

A metà della Repubblica, le legioni erano composte dalle seguenti unità:

- Cavalleria o équites: Era l’unità più prestigiosa, dove i giovani e sani romani iniziavano a distinguersi prima di iniziare le loro carriere politiche. L’equipaggiamento necessario era pagato da ogni cavaliere, e consisteva in un cavallo, scudo rotondo, elmo, armatura corporea, spada e uno o più giavellotti. La cavalleria era superata in numero nella legione. Su un totale di circa 3000 uomini, ci sarebbero stati appena 300 cavalieri, divisi in 10 unità di 30 uomini. Al comando di ogni unità c’era un decurione. A questa cavalleria pesante si aggiungeva una cavalleria leggera, che reclutava cittadini più poveri e giovani di buona salute, ma senza l’età sufficiente per entrare negli hastati o negli équites.

- Fanteria leggera o vélites: Erano fondamentalmente lanciatori di giavellotti e molestatori in generale e non avevano un’organizzazione formale precisa o una funzione sul campo di battaglia. Erano usati secondo la necessità e provenivano dagli strati economicamente più bassi della società.

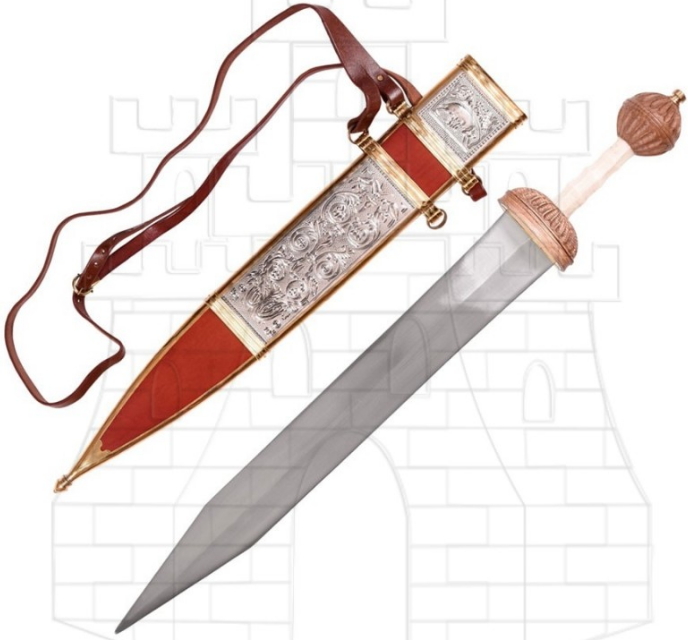

- Fanteria pesante: Era l’unità principale della legione. Si componeva di cittadini legionari che potevano pagare l’equipaggiamento composto da elmo di bronzo, scudo, armatura e lancia corta (pilum). L’arma preferita era il gladius, un tipo di spada corta.

La fanteria pesante era suddivisa in base all’esperienza dei legionari in tre linee separate:

- Gli hastati: erano i più giovani e formavano la linea anteriore. Erano armati con due pila di pesi diversi, in modo che uno avesse più portata e l’altro perforasse gli scudi. Nel corpo a corpo, usavano la spada. Come armatura era comune l’uso di piastre di bronzo fissate con cinghie di cuoio, che coprivano il cuore e parte del petto. Usavano anche un elmo di bronzo e lo scutum.

- I principi: si trattava di uomini di circa 30 anni, componevano la seconda linea della legione ed erano armati come i primi, ma invece della piastra pettorale potevano permettersi una corazza di cotta di maglia ad anelli.

- I triarii: erano i soldati veterani e allineati dietro, che entravano in combattimento solo in situazioni estreme. A differenza dei principi, invece dei pila maneggiavano una lancia lunga, formando una solida falange irta di punte di lancia che contenesse il nemico.

Struttura della Legione e Tattiche di Combattimento

Ciascuna di queste linee era suddivisa in manipoli, la più piccola sottounità dell’esercito, composta da due centurie comandate dal centurione maggiore. La centuria come unità di combattimento era formata da 80 uomini. Il suo nome deriva dall’essere l’unità che accompagna il centurione. Si tende erroneamente a pensare che possedessero 100 uomini perché si associa centuria a cento. Ogni centuria aveva il suo stendardo ed era composta da dieci unità chiamate contubernia. In un contubernio c’erano otto soldati che condividevano una tenda da quattro posti (gli altri quattro sarebbero sempre di guardia), una macina, un mulo e un calderone (a seconda della durata del viaggio).

In battaglia, i manipoli erano comunemente organizzati in una formazione quadrata chiamata quincux. I manipoli dei principi coprivano gli spazi aperti lasciati dagli hastati, essendo coperti a loro volta dai manipoli dei triarii. Quando una legione veniva schierata in combattimento, ogni centuria formava normalmente un quadrato di 10 uomini di fronte per 8 di profondità. Così, una centuria si posizionava dietro l’altra e formava un manipolo, costituendo un quadrato di 10 uomini di fronte per 16 di profondità.

Nelle coorti, i tre manipoli si formavano insieme in linea, ma lasciando una distanza sufficiente tra loro affinché la seconda centuria di ogni manipolo potesse occupare lo spazio tra le centurie situate davanti. Questa formazione, disposta con tre centurie di fronte per due di profondità, occuperebbe uno spazio sul campo di battaglia di circa 75 m di fronte, ma dovendo lasciare uno spazio di 15 m con riferimento alla coorte situata sul suo fianco sinistro, in modo che la sua centuria situata nella seconda linea a sinistra potesse schierarsi in questo spazio.

Le coorti erano generalmente disposte in tre linee chiamate acies, o almeno per Cesare la formazione in “triplex acies” era quella abituale. Nel caso in cui si avessero pochi effettivi, si poteva anche formare in acies duplex, pensata per poter mantenere lo stesso fronte di battaglia contro un nemico superiore in numero, evitando così di essere superati sui fianchi e, una volta accerchiati, sconfitti. Dato che una legione era formata da dieci coorti, nella formazione di triplex acies si obbliga una linea ad avere una coorte in più rispetto alle altre due, essendo abituale lo schieramento sul campo di battaglia di coorti di diverse legioni, cercando però che le coorti della stessa legione fossero vicine tra loro.

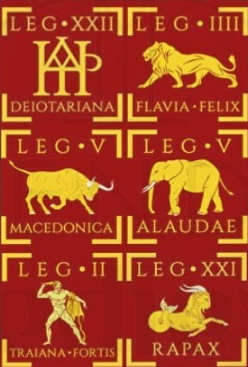

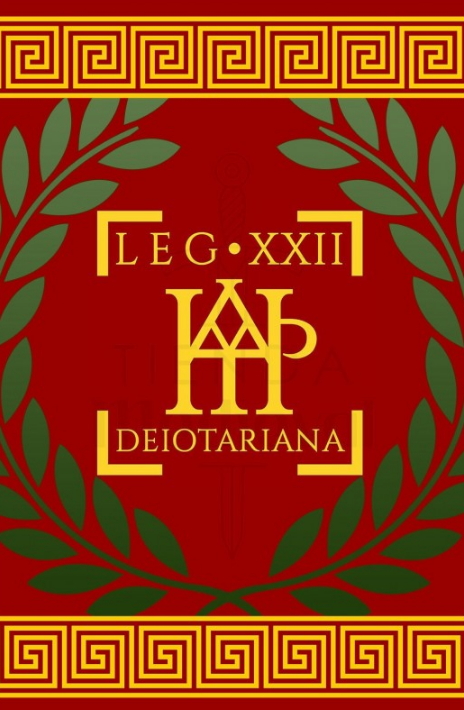

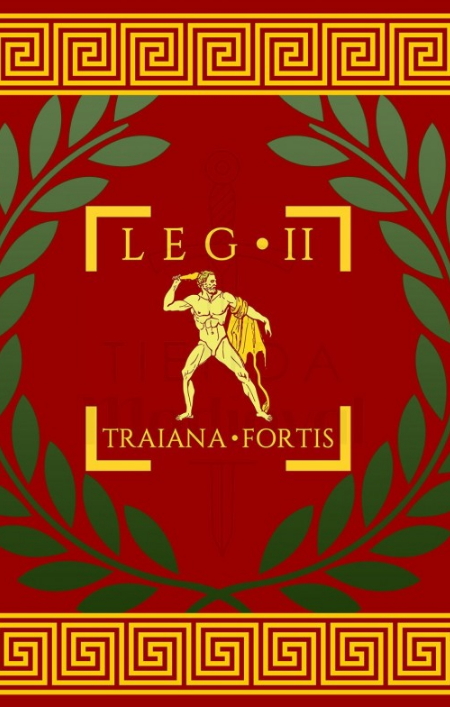

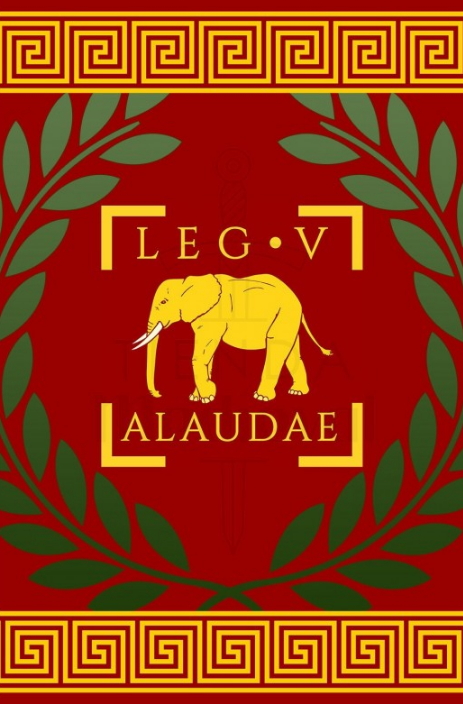

Tutti gli stendardi delle legioni a tua disposizione

Disponiamo di una vasta e curata collezione di stendardi delle legioni romane, ricreati con grande fedeltà storica. Se esplorando il nostro catalogo noti l’assenza di uno stendardo in particolare, non preoccuparti. Siamo specializzati nella progettazione e produzione di pezzi personalizzati, quindi possiamo crearlo appositamente per te. Una volta terminato, non solo lo metteremo a tua disposizione, ma lo aggiungeremo anche alla nostra collezione permanente affinché altri appassionati possano goderne.

Il Portastendardo: Un Ruolo d’Onore e Responsabilità

I soldati incaricati di portare gli stendardi erano figure di grande prestigio e responsabilità nell’esercito.

- Gerarchia: L’Aquilifer (portatore dell’Aquila) era al vertice della gerarchia tra i portastendardi, un rango molto ambito e ben retribuito. Seguivano gli Imaginiferi (Imago), Draconarii (Draco) e Signiferi (Signum). I Vexillarii (Vexillum) occupavano spesso una categoria inferiore, ma il loro ruolo era ugualmente cruciale nella trasmissione degli ordini.

- Compiti: Oltre alla loro funzione in battaglia, i portastendardi avevano importanti responsabilità amministrative, come la tenuta della contabilità dell’unità e la custodia dei depositi di denaro dei soldati. Per questo, era loro richiesto di essere colti, affidabili e capaci di leggere e scrivere. Spesso erano rappresentati con tavolette di cera per scrivere, simboleggiando la loro funzione amministrativa.

- Abbigliamento: I portastendardi erano riconoscibili dal copricapo in pelle di animale (come orso, lupo o leone) che indossavano sopra i loro elmi, una tradizione che, secondo le fonti, cercava di incutere terrore o impressione al nemico. Solitamente portavano anche piccoli scudi rotondi (parma).

Requisiti e Addestramento del Legionario

Coloro che desideravano diventare legionari dovevano presentarsi agli uffici di reclutamento stabiliti in tutto il territorio sotto il governo romano, di solito ce n’era uno in ogni centro urbano importante. Arrivati lì dovevano essere disposti a soddisfare una serie di requisiti per garantire il loro accesso alla fase di addestramento. I requisiti essenziali erano:

- Avere una corporatura fisica media, magro ma in buone condizioni di nutrizione.

- Non avere problemi né di vista né di udito.

- Saper leggere e scrivere in latino.

Una volta ammessi, dovevano prestare giuramento, votando obbedienza ai loro superiori, oltre alla promessa di non disertare mai. Una volta fatto tutto questo, veniva loro assegnato un distaccamento, al quale venivano inviati per iniziare la fase di addestramento.

L’addestramento aveva due funzioni: rafforzare il corpo e insegnare le tecniche di combattimento individuale e le formazioni. Le marce erano una parte molto importante a causa della loro importanza tattica poiché, più velocemente si marciava, prima si entrava in combattimento. Le marce venivano fatte regolarmente indipendentemente dal tempo. Tutti i soldati erano caricati con un equipaggiamento di circa 25 kg e percorrevano una distanza di 30 km in cinque ore. I legionari imparavano anche a costruire accampamenti dove pernottare dopo le giornate di marcia.

Un’altra parte dell’addestramento era, senza dubbio, l’apprendimento delle formazioni, poiché erano queste a differenziare una legione romana da un gruppo di barbari. I legionari sapevano eseguire cambi di linea, formazioni a testuggine o testudo e schieramenti di ogni tipo. I legionari si esercitavano con armi finte zavorrate, in modo che le armi normali risultassero più leggere. Ai legionari veniva insegnato a obbedire ciecamente agli ordini, e coloro che li disobbedivano venivano severamente puniti mediante linciaggi, lapidazioni o decimatios, eseguiti dai loro stessi compagni.

Un Riflesso di Roma

L’evoluzione degli stendardi romani è un affascinante riflesso dei cambiamenti ideologici e politici nella società e nell’esercito. Dai semplici fasci di fieno agli elaborati draghi e alle effigi imperiali, ogni stendardo raccontava una storia di potere, fede e coesione, rendendoli non solo strumenti militari, ma autentici protagonisti del destino di Roma. Il loro studio ci permette di comprendere la complessa simbiosi tra il pratico e il sacro che caratterizzò questa civiltà millenaria.

Esplora la storia di Roma con un pezzo unico

Per gli appassionati di storia romana e dei suoi affascinanti stendardi, o per coloro che cercano un pezzo di arredamento che evochi il potere e la gloria dell’Impero, nel nostro negozio troverete una selezione di prodotti ispirati a quest’epoca. Immergetevi nel mondo delle legioni romane e rivivete la grandezza dell’Antichità con una replica di qualità che rende omaggio a questi simboli di potere e onore.