Cosa raccontano le monete quando le osservi in controluce? Una moneta medievale non è solo metallo spezzettato; è l’impronta del potere, l’eco di un mercato ambulante e l’amuleto di un patto tra governanti e sudditi.

In questo articolo ripercorrerai la nascita, l’evoluzione e la funzione sociale delle monete medievali. Imparerai come venivano regolate, perché alcuni pezzi valevano più di altri, quali simboli portavano e come interpretare i loro marchi di zecca. Troverai anche una cronologia dettagliata della Castiglia, confronti tecnici tra metalli e una selezione di repliche rappresentative per vedere come queste immagini si conservano nel presente.

Breve panoramica: perché le monete hanno trasformato il Medioevo

Prima delle monete, il baratto dominava; poi, un pezzo metallico con peso e lega stabilì la fiducia. Le monete medievali hanno facilitato il commercio, permesso la riscossione regolare delle tasse e offerto una piattaforma per la propaganda del potere. Un busto, uno scudo o una leggenda in latino certificavano autorità e legittimità.

Inoltre, la composizione metallica (oro, argento, biglione o rame) fissava un valore intrinseco che molte volte si tentò di regolare mediante pragmatiche e ordinanze. Quando il contenuto metallico veniva alterato o la coniazione si moltiplicava senza controllo, arrivava l’inflazione, le rimesse d’argento verso l’estero o la perdita di fiducia.

Monete medievali in Castiglia: tappe e trasformazione monetaria

La seguente tabella presenta una successione cronologica di fatti rilevanti sulla moneta nella penisola iberica con particolare attenzione alla Castiglia: coniazioni, riforme, crisi e cambiamenti di standard monetario dalla fine dell’Impero romano alla transizione al sistema moderno dopo il 1497 e eventi rilevanti fino al 1718.

| Data / Epoca | Evento |

|---|---|

| Tra il Basso Impero romano e il mondo germanico | |

| Fine del V secolo | Si conia il nummus di rame nel sistema monetario romano. |

| Inizi del V secolo | L’esercito romano abbandona la Britannia; lì cessa il sistema monetario romano e appaiono Angli e Sassoni. |

| Dopo il 476 | Le coniazioni visigote “pseudo-imperiali” imitano la moneta imperiale bizantina dopo la caduta di Roma. |

| 507 | I Visigoti si trasferiscono nella penisola iberica e formano il regno di Toledo, coniando ancora in nome dell’imperatore orientale. |

| Metà del VI secolo | I principi germanici iniziano a coniare moneta con i propri nomi. |

| Fine del VI secolo | In Italia i solidi franchi non sono accettati e le tasse smettono di essere pagate in oro. |

| 571–586 (Leovigildo) | Leovigildo emette moneta a proprio nome con indipendenza imperiale; coniazioni esclusivamente d’oro. |

| 586–601 (Recaredo) | Progressiva svalutazione della lega della moneta visigota; esempio prototipico: triente di Recaredo. |

| 685–705 (Abd al-Malik) | Riforma araba: il mithqal si identifica con il dinaro d’oro (~4,25 g) e si consolida il suo standard. |

| 717 | Blocco marittimo bizantino (Leone III) che potrebbe aver contribuito alla crisi commerciale mediterranea. |

| Alto Medioevo | Diminuisce tanto la quantità di moneta in circolazione che a malapena si può parlare di economia monetaria. |

| VIII secolo | Un dinero di Aragona equivaleva a 20 dineros di Castiglia (proporzione regionale significativa). |

| 866–909 (Alfonso III) | Nel suo testamento concede 500 metcal (mencal) d’oro purissimo al vescovo di Zamora. |

| Prime monete castigliane (fino al XII secolo) | |

| Secondo terzo del X secolo | Si moltiplicano le menzioni documentali alla moneta in Galizia, León e specialmente in Castiglia. |

| 1010 | Ramón Borrell III riceve cento pezzi d’oro al giorno come parias per il suo aiuto militare. |

| 1010–1050 | Le parias permettono a Ramón Borrell di consolidare l’egemonia nei contadi catalani. |

| Metà dell’XI secolo | Bassa qualità delle coniazioni in alcune Taifas per controllo almoravide sulla rotta dell’oro del Sudan. |

| Anni ’60 dell’XI secolo | A León e Castiglia si cominciano a riscuotere le parias sistematicamente. |

| Fine dell’XI secolo | Introduzione nella penisola del dinaro d’oro almoravide o morabetino. |

| 1035–1065 (Ferdinando I) | Le parias facilitano donazioni e censo annuale al monastero di Cluny. |

| 1065–1109 (Alfonso VI) | Iniziano le coniazioni della Corona di Castiglia; conia dirham e poi dineros di biglione al 30% seguendo il modello carolingio. |

| 1085 | Presa di Toledo da parte di Alfonso VI: punto di svolta monetario; transizione verso il biglione cristiano. |

| 1088 | Già circolano biglioni puramente cristiani di Alfonso VI. |

| 1109–1126 (Urraca I) | Continuano le coniazioni in biglione carolingio; moltiplicazione delle zecche reali e concessioni di coniazione a istituzioni ecclesiastiche (1116). |

| 1112 | Vescovo di Oviedo dona a Urraca in oro e argento “morisco”. |

| 1117 | Un morabetino equivaleva a 4 sueldos di conto (48 dineros). |

| Metà del XII secolo | L’oro musulmano (morabetino) attraversa il Duero e introduce oro nel nord peninsulare. |

| 1126–1157 (Alfonso VII) | Si moltiplicano i tipi di biglione (inclusa la leggenda IMPERATOR) e controlla la maggior parte delle zecche. |

| c.1130 | Nel regno di Toledo un mencal equivaleva a mezzo dinaro almoravide. |

| 1135 | Alfonso VII è incoronato totius Hispaniae Imperator. |

| 1136–1145 | Intrusione del morabetino (oro almoravide) nel nord peninsulare. |

| 1147 | Alfonso VII conia a Baeza una moneta d’oro con tipologia araba ma standard metrico castigliano. |

| 1149 – ca.1150 | Documenti e Usatges fissano equivalenze: ~3,5 mencal/mancusos per morabetino. |

| 1157 | Separazione di Castiglia e León: coniazioni di dineros diversi in ogni regno. |

| 1157–1188 (Ferdinando II) | Terminano le emissioni per concessione di coniazione realizzate da Urraca. |

| 1158–1214 (Alfonso VIII) | Si coniano i primi maravedíes vecchi (alfonsíes) d’oro; si sistematizza l’emissione con predominio del castello e leggende ANFUS REX / TOLLETA. |

| 1172 | La presa di al-Andalus da parte degli Almohadi interrompe le parias; Alfonso VIII conia morabetinos castigliani con leggenda araba. |

| 1179–1180 | Foros (Uclés, Cuenca) fissano equivalenze tra mencal e morabetinos (3 a 4 mencal per morabetino secondo i testi). |

| 1195 | Sconfitta di Alarcos: inizia la grande crisi della moneta di biglione in Castiglia fino al 1212. |

| 1197 | Pietro II d’Aragona giurò di mantenere la moneta; bolle papali esortano a ristabilire il peso e menzionano i rapporti rispetto all’oro. |

| Problematica monetaria e “rivoluzione monetaria” in Castiglia (1170–1340) | |

| 1202 | Cortes di Benavente: prima moneta forera dopo la svalutazione dei dineros da parte di Alfonso IX. |

| 1205 | Pietro II fissa la periodicità dell’imposta di monetaggio in Aragona e Catalogna (ogni 7 anni). |

| 1207–1208 | Si crede che Alfonso VIII stabilisca la moneta forera in Castiglia. |

| 1210 | Alfonso IX realizza le ultime donazioni di benefici reali di coniazione. |

| 1212 | Creazione in Catalogna del cuaterno (biglione); Fondazione dell’Università di Palencia; battaglia di Las Navas de Tolosa segnerà la prossima stabilizzazione. |

| 1213–1276 (Giacomo I) | Creazione della jaquesa di biglione. |

| 1214–1217 (Enrico I) | Mantengono coniazioni di maravedíes vecchi d’oro. |

| 1215 | Prima menzione esplicita alla moneta forera in Castiglia. |

| 1217 (Trattato di Toro) | Tasso di cambio fissato: 90 dineros burgaleses = 1 morabetino; dinero pepión valeva la metà del burgalés. |

| 1217–1219 | Equivalenze tra dineros (pepión, burgalés) fissate da Ferdinando III e Alfonso IX; fuero di Guadalajara stabilisce 3 mencal = 1 morabetino (1219). |

| Decennio 1220 | Fueros (ad es. Brihuega) fissano equivalenze: 18 pepiones = 1 mencal. |

| 1230–1252 (Ferdinando III) | Possibili svalutazioni dell’oro; si stabilisce il morabetino di conto; il dinero pepión circola fino al 1265. |

| 1231 | Si stabilisce la confisca dei beni per falsificazione di moneta. |

| 1236 | Giacomo I legifera per semplificare il calcolo del monetaggio. |

| 1251–1252 | Appare il maravedí bueno come nuova moneta di conto, sostituendo il maravedí alfonsí d’oro; maravedí bueno = 180 dineros d’argento. |

| 1252 | Iniziano le coniazioni del fiorino e del genovino in Italia, tappa monetaria europea. |

| 1252–1284 (Alfonso X) | Alfonso X tenta di razionalizzare i tipi, omogeneizzare i pesi e trasformare la natura giuridica della moneta forera. |

| 1253 | Alfonso III del Portogallo fissa equivalenze: 1 morabetino = 112 burgaleses o 116 leoneses. |

| 1258 | Cortes di Barcellona: Giacomo I crea la moneta del ternal e proibisce la Megalona in Catalogna. |

| 1259 | Prima notizia esplicita della crisi dell’oro castigliano-leonese. |

| 1261 e 1268 | Alfonso X delimita pesi e misure secondo il modello toledano; conia un sueldo d’argento fino e modifica le equivalenze del biglione. |

| 1264–1268 | Guerra contro Granada: Alfonso X introduce il dinero alfonsí (blanca o blanquilla), moneta d’argento svalutata; cessano le parias granadine. |

| 1265 | La blanca sposta il burgalés, leonese e pepión nella circolazione. |

| 1266 | La Francia conia i suoi primi scudi d’oro. |

| 1268 (Cortes di Siviglia) | Nobiltà protesta per l’inflazione; Alfonso X separa il valore del maravedí di conto dal valore reale della moneta d’oro (dobla = 3 maravedíes di conto allora). |

| 1269 | Il re ottiene un servizio straordinario equivalente a sei monete forere. |

| 1270–1300 | Apparizione successiva di quattro nuove monete svalutate; episodi di rivolte e tensioni fiscali. |

| 1271 | Introduzione del prieto (dinero prieto), valore nominale 6 blancas ma con minor valore intrinseco. |

| 1272 | Rivolte nobiliari in parte per il malcontento con la moneta. |

| 1278 | Seconda guerra con Granada: coniazione di moneta nuova blanca (con meno argento) e classificazione delle emissioni precedenti come blanquillas. |

| 1282–1288 | Sancho IV promette stabilità; nel 1286 crisi del biglione, apparizione del coronado (cornado) e della miaja; 1288 Cortes di Haro con impegno reale contro nuove alterazioni. |

| 1295 | Morte di Sancho IV: le intenzioni di stabilità falliscono; proliferano novenes di peggior lega e moneta falsa aragonese. |

| 1298–1299 | Le zecche francesi apportano gran parte dei ricavi reali di Filippo IV (esempio di circolazione internazionale). |

| 1300 | Fondazione dell’Università di Lérida. |

| 1302–1303 | Giacomo II regolamenta la riscossione del monetaggio; Ferdinando IV ordina equivalenze tra novenes e coronados. |

| 1310 | Rapporto oro/argento sale a 1:12.5 (aumento del 25% rispetto al 1268). |

| 1312 (minorità di Alfonso XI) | Aumentano le difficoltà: coniazioni false, esportazione fraudolenta di metalli e circolazione di moneta straniera alle frontiere. |

| c.1313 | Guiu Terrena discute il bene comune di fronte all’alterazione della moneta. |

| 1326 (Barcellona) | La città emette buoni con interessi (censales e violari) per finanziarsi ed evitare svalutazioni. |

| 1331 | Alfonso XI ordina di coniare biglione con la stessa lega di Ferdinando IV per cercare stabilità; sequestra tabelle di cambio per un anno. |

| 1334 | Alfonso XI conia coronados secondo equivalenze precedenti, generando inflazione e prelievo di moneta. |

| 1340 (Battaglia del Salado) | Miglioramento monetario per maggiore abbondanza d’oro; la dobla passa a valere 35 maravedíes di conto. |

| 1342 | Cortes: Alfonso XI ottiene servizi straordinari e implementa l’alcabala in forma generalizzata. |

| 1345 | Alfonso XI conia nuova moneta d’oro equivalente a 20 maravedíes di conto. |

| 1346 | Coniato il fiorino aragonese a imitazione del fiorentino. |

| 1348 | La Peste Nera inizia una grande crisi che influenzerà l’economia e la moneta alla fine del Medioevo. |

| Il sistema monetario castigliano nel Basso Medioevo (metà del XIV secolo fino ai Re Cattolici) | |

| 1351 (Pietro I) | Introduzione del real d’argento con lega di 11 dineros e 4 grani (~930 millesimi). Equivale a 3 maravedíes; diventa la legge castigliana di riferimento. |

| 1354 | Pietro I svaluta il circolante di biglione per pagare le truppe. |

| 1358 | Nicola d’Oresme pubblica De moneta, opera chiave sulle teorie monetarie medievali. |

| 1368–1369 (Enrico II) | Possibile autorizzazione di censales; coniazione di monete di minor lega con stesso valore legale per finanziare guerre. |

| c.1370 | Si recupera la situazione del biglione dei tempi di Alfonso XI; reales d’argento valgono 3 maravedíes e doblas 35 maravedíes. |

| 1371 | Creazione dell’Audiencia in Castiglia (organizzazione amministrativa legata a finanze e giustizia). |

| 1385 (Aljubarrota) | Sconfitta portoghese, crisi finanziaria di Giovanni I: ritiro d’oro e coniazione del blanco del Agnus Dei (moneta spezzata il cui valore nominale e reale evolvono). |

| 1385 | Creazione del Consiglio Reale in Castiglia per gestire la crisi fiscale e monetaria. |

| 1387 | Pragmatica contro gli estrattori e i facilitatori dell’estrazione di metalli. |

| 1391 | Reggenti di Enrico III svalutano fortemente il blanco; appaiono nuovi pezzi (blanca cinquén) e si abbandona il dinero di 1/10 di maravedí. |

| 1395–1415 | Straordinaria scarsità di monetario in Europa e Asia Minore; i suoi effetti perdurano gran parte del XV secolo. |

| 1398–1404 (Enrico III) | Atto di navigazione, estensione dell’alcabala; proibizione di uscita dei mercanti terrestri e pragmatica contro l’estrazione di moneta (1404). |

| 1408 | Fondazione del Banco di San Giorgio a Genova (contesto finanziario internazionale). |

| 1430 (Giovanni II con Álvaro de Luna) | Si conia la dobla de la banda (oro di minor lega ma alto valore nominale) per equiparare la lega con i regni vicini e combattere l’estrazione d’oro. |

| c.1430 | Quattro zecche attive in Castiglia: Segovia, Toledo, Burgos e La Coruña. |

| 1435–1442 | Varie emissioni di blancas di peggior lega; ordinamenti per rafforzare il biglione e riconiare moneta; fluttuazioni del valore della dobla de banda e del real. |

| 1454–1462 | Periodo relativo di stabilità sotto Enrico IV. |

| 1455 | Enrico IV conia blancas di peggior lega, fissa valore comune e svaluta la dobla de banda che aumenta la sua valutazione nominale. |

| 1461–1463 | Periodo di ottimismo e stabilità politica breve. |

| 1462–1468 | Riforme monetarie di Enrico IV (e successive anarchie): coniazioni di peggior lega, nuovi pezzi e pragmatiche contro l’estrazione; a partire dal 1463 inizia l’anarchia monetaria. |

| 1465–1470 | Caduta del valore del maravedí e del sistema; intorno al 1470 ci sono ~20 zecche attive e proliferazione di blancas e cuartos di cattiva lega, con ritorno al baratto. |

| 1471 | La dobla d’oro raggiunge la quotazione di 420 maravedíes in piena crisi monetaria. |

| 1473 | Inizia un lento processo di recupero: enrique = 400 maravedíes; dobla banda = 300; real = 30. |

| 1474–1475 | Morte di Enrico IV (1474); Isabella si proclama regina (1474). Reale Cedola di Siviglia (1475): non emettere nuova moneta di biglione e rafforzare il carattere ufficiale delle zecche; appare il castellano d’oro (23.75 carati) in sostituzione dell’enrique. |

| 1479–1483 | Ferdinando eredita l’Aragona (1479); misure severe contro l’estrazione fraudolenta (pena di morte per grandi saccheggi nel 1480); nel 1483 la blanca si riduce a 1/4 di maravedí; il castellano e la dobla mantengono alte quotazioni in maravedíes. |

| La riforma del 1497 e la fine del sistema monetario medievale | |

| 1493 (4 nov.) | Ferdinando ordina di coniare il Principiat d’oro a Barcellona e Perpignan (passi verso riordinamenti monetari). |

| 1497 (13 giu., Pragmatica Sanzione) | Riordinamento culminante del sistema monetario in Castiglia: il ducato/eccellente della granada (23.75 carati, 375 maravedíes) si impone come oro base; il real migliora la lega e vale 34 maravedíes; si limita la coniazione di blancas di minor qualità. Questo atto è considerato l’abbandono del sistema monetario medievale castigliano. |

| 1510 e 1513 | Ferdinando crea il dobler o doblenga di biglione. |

| 1537 (Cortes di Valladolid) | Si coniano i primi multipli del real d’argento: i reales de a ocho, che diventeranno riferimento mondiale del circolante d’argento. |

| 1543 | Lo scudo d’oro sostituisce il ducato nella circolazione fisica; il ducato si mantiene come moneta di conto a 375 maravedíes. |

| 1640 | Inizia la pratica dell’avallo e dello sconto di lettere di cambio; in Catalogna si coniano monete chiamate principats durante la rivolta. |

| 1694 | Apparizione di assegni o biglietti bancari nella Banca d’Inghilterra (contesto finanziario moderno emergente). |

| 1718 | I dinerillos della croce d’Aragona sono aboliti per ordine reale (ultimi vestigi di antichi tipi locali). |

Come venivano fabbricate, quali simboli avevano e cosa ci dicono oggi

La coniazione medievale combinava tecnica e rituale: il disco di metallo veniva tagliato, posto tra i conii e colpito con un martello. Il risultato era un pezzo con leggende, effigi e marchi che servivano a:

-

Identificare l’autorità: busti reali, simboli religiosi o leggende in latino rafforzavano la legittimità.

-

Definire il valore: il rovescio mostrava il valore nominale o contava su equivalenze ufficiali.

-

Permettere l’audit: i marchi di zecca e i segnali di controllo servivano a verificare origine e lega.

Non tutte le monete erano pensate per lo stesso uso: i pezzi d’oro facilitavano il commercio internazionale e le riserve; quelli d’argento coprivano transazioni importanti; quelli di biglione e rame alimentavano lo scambio quotidiano. Quando la corona aveva bisogno di riscuotere rapidamente, emetteva pezzi di minor lega o aumentava il monetaggio: la sfiducia impoveriva la circolazione e faceva schizzare l’estrazione di metalli.

Materiali e caratteristiche: confronto tecnico

| Metallo | Purezza tipica | Uso abituale | Vantaggio |

|---|---|---|---|

| Oro | Alto (ducati/scudi 22–24 carati) | Riserve, commercio internazionale, pagamenti a mercenari | Valore intrinseco stabile e prestigio politico |

| Argento | Variabile (reales con leghe tra 900–930 millesimi) | Pagamenti commerciali e fiscali di una certa entità | Buona divisibilità e ampio uso nei mercati |

| Biglione (lega) | Bassa o media | Piccole transazioni, moneta quotidiana | Economico da produrre in tempi di scarsità di metalli preziosi |

| Rame | Bassa | Monete molto piccole, trocali locali | Permette di emettere pezzi per il cambio giornaliero |

- Oro

-

- Purezza tipica: 22–24 carati

- Uso: Commercio internazionale

- Rischio: Estrazione ed esportazione

- Argento

-

- Purezza tipica: 900–930 millesimi

- Uso: Reales e dobles

- Rischio: Svalutazione per miscelazione

Tipi e denominazioni: come capire le monete

In Castiglia, come in altre entità medievali, coesistevano molteplici denominazioni: maravedíes, reales, doblas, escudos, morabetinos, blancas e altro. Ogni denominazione poteva variare in valore reale a seconda della congiuntura metallica e delle riforme reali.

A mo’ di guida rapida, ecco una tabella di riferimento con valori approssimativi in maravedíes di conto secondo diversi momenti storici:

| Moneta | Valore approssimativo (maravedíes di conto) | Uso |

|---|---|---|

| Morabetino | Variabile (alto valore, equivalente a mencal) | Commercio con al-Andalus e riserve |

| Real | 34 maravedíes (dopo le riforme del 1497) | Unità corrente d’argento |

| Real de a 8 | Multiplo per commercio internazionale | Pagamento su rotte atlantiche |

| Maravedí | Unità di conto e moneta quotidiana (varia) | Pagamenti locali e salari |

Iconografia e marchi: leggere una moneta come un libro

Le monete sono brevi documenti. Un busto indica sovranità; un castello o un leone parla del regno; una croce ricorda la protezione divina. I marchi di zecca identificavano il luogo di coniazione e servivano come sigillo di qualità. Accanto ad essi, le leggende in latino (a volte abbreviate) fissavano titoli reali e formule di legittimazione.

Le monete sono brevi documenti. Un busto indica sovranità; un castello o un leone parla del regno; una croce ricorda la protezione divina. I marchi di zecca identificavano il luogo di coniazione e servivano come sigillo di qualità. Accanto ad essi, le leggende in latino (a volte abbreviate) fissavano titoli reali e formule di legittimazione.

Saper identificare questi segnali permette di tracciare la circolazione, rilevare le imitazioni e contestualizzare storicamente il pezzo.

Falsificazioni, manipolazione e controllo: quando la moneta si altera

La tentazione di ottenere liquidità portò all’emissione di pezzi di lega inferiore, a tagliare dischi più sottili o a rifare leggende. Le pragmatiche reali e le pene contro l’estrazione di metalli tentarono di frenare gli abusi; tuttavia, quando lo Stato dovette finanziare guerre o pagare contingenti, i tagli nella lega furono moneta corrente.

In quella dinamica, la fiducia crollava e il baratto riappariva nei mercati locali. La riforma del 1497 in Castiglia fu una pietra miliare per stabilizzare il sistema e ricondurre la fiducia nel real e nel ducato/eccellente.

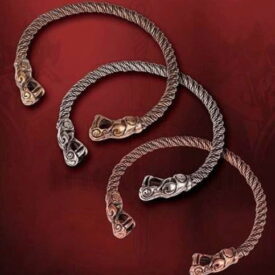

Prodotti rappresentativi e repliche popolari

Oggi, le repliche ci permettono di tenere in mano l’estetica e le dimensioni dei pezzi antichi senza le restrizioni degli originali. Alcune repliche che illustrano tipologie medievali:

La replica di un real o di un pezzo da 8 reales offre la sensazione del rilievo, il peso approssimativo e l’iconografia tipica del regno. Sono perfette per docenti, rievocatori e collezionisti che cercano di vedere la proporzione e il design senza maneggiare pezzi numismatici originali.

I pezzi d’oro in replica mostrano come gli scudi e le doblas apparivano in alto rilievo; servono per confrontare stili iconografici tra regni e zecche.

Denominazioni ed esempi pratici

Per secoli convissero monete di rame (maravedíes), argento (reales) e oro (escudos). Le denominazioni si articolavano in multipli e sottomultipli: 1, 2, 4, 8, 16 maravedíes; 1/2, 1, 2, 4, 8 reales; 1/2, 1, 2, 4, 8 escudos. Comprendere queste relazioni facilita la lettura di contratti, conti e cronache.

Per secoli convissero monete di rame (maravedíes), argento (reales) e oro (escudos). Le denominazioni si articolavano in multipli e sottomultipli: 1, 2, 4, 8, 16 maravedíes; 1/2, 1, 2, 4, 8 reales; 1/2, 1, 2, 4, 8 escudos. Comprendere queste relazioni facilita la lettura di contratti, conti e cronache.

L’iconografia includeva solitamente leggende come HISPANIARVM REX nei pezzi d’oro battuti a martello, assicurando il legame tra autorità e moneta. Le immagini aiutano oggi a identificare regni e zecche, così come a comprendere la propaganda che accompagnava ogni emissione.

Come verificare una moneta (guida per appassionati)

Se hai una moneta antica o una replica e vuoi confrontarla:

-

Osserva l’iconografia: confronta busti, scudi e leggende con cataloghi affidabili.

-

Misura diametro e peso: molti pezzi hanno misure standard che permettono di verificare l’autenticità o la fedeltà della replica.

-

Controlla i marchi di zecca: identificali per tracciare l’origine.

-

Consulta esperti: periti e numismatici possono fornire analisi metallurgiche se necessario.

Monete come fonti storiche: cosa ci raccontano

Una moneta può rivelare economia, relazioni commerciali, cambiamenti politici e preferenze estetiche. Il flusso di denaro mostra rotte commerciali, la presenza di moneta straniera indica scambi e l’apparizione di nuove zecche riflette la necessità di controllo fiscale.

Leggere monete medievali significa leggere strutture di potere. Dai morabetinos che attraversavano il Duero ai reales e doblones che avrebbero finanziato spedizioni, ogni pezzo è una pagina della storia economica.

Tabelle e risorse: riferimenti pratici

Di seguito una rapida tabella comparativa che riassume rischi e usi di ogni metallo nel Medioevo:

| Metallo | Rischio principale | Uso più frequente |

|---|---|---|

| Oro | Estrazione da parte di privati ed esportazione | Riserve e commercio estero |

| Argento | Miscelazione con rame, svalutazioni | Pagamento di stipendi e commercio regionale |

| Biglione | Svalutazione per eccesso di emissione | Transazioni quotidiane |

Storie e aneddoti che illustrano il loro impatto

In tempi di guerra, le corti coniavano pezzi di lega inferiore per pagare gli eserciti; il risultato era l’aumento dei prezzi e la perdita di monetizzazione nei mercati rurali. In altri casi, il ritrovamento di tesori con monete miste rivela reti commerciali più ampie di quanto un momentaneo quadro politico non sembri.

In tempi di guerra, le corti coniavano pezzi di lega inferiore per pagare gli eserciti; il risultato era l’aumento dei prezzi e la perdita di monetizzazione nei mercati rurali. In altri casi, il ritrovamento di tesori con monete miste rivela reti commerciali più ampie di quanto un momentaneo quadro politico non sembri.

Chiarimenti sulle monete del Medioevo

Quali erano le principali differenze tra le monete d’oro e d’argento nel Medioevo?

Le principali differenze tra le monete d’oro e d’argento nel Medioevo erano il loro valore intrinseco, funzione e uso economico.

- Valore e prestigio: Le monete d’oro avevano un valore molto più alto per unità a causa del maggiore prezzo dell’oro, per cui venivano usate principalmente in grandi transazioni, commercio internazionale e come riserva di valore. Al contrario, le monete d’argento avevano un valore minore e circolavano più ampiamente in transazioni quotidiane e nelle economie locali.

- Funzione monetaria: L’oro funzionava come denaro merce, cioè il suo valore dipendeva principalmente dal suo contenuto reale in metallo prezioso. Per questo, era comune che i commercianti pesassero le monete per verificarne la purezza e il peso reali. L’argento aveva anch’esso un valore intrinseco, ma il suo uso era più frequente per pagamenti minori e circolazione interna.

- Emissione e circolazione: Durante il Medioevo, le monete d’argento furono più abbondanti e frequenti, sostenendo il commercio locale. Le emissioni di monete d’oro come il fiorino o il ducato sorsero specialmente nel XIII secolo, con l’auge del commercio internazionale e dell’economia monetaria più complessa.

- Regolamentazione e peso: Sia l’oro che l’argento seguivano standard rigorosi di peso e purezza per mantenere la loro accettazione, ma in pratica le monete potevano essere alterate o deteriorate, influenzando il loro valore in circolazione.

In sintesi, le monete d’oro rappresentavano valori più alti, erano più scarse e usate nel commercio su larga scala, mentre quelle d’argento avevano un ruolo chiave nell’economia quotidiana e locale, entrambe definite dal loro peso e lega metallica ma con usi e ruoli economici diversi.

Come ha influito l’unificazione monetaria sull’economia dei regni medievali?

L’unificazione monetaria nei regni medievali ha facilitato la stabilità economica, migliorato il commercio interno ed esterno, e permesso un maggiore controllo statale sull’emissione e circolazione della moneta. Questo ha contribuito a ridurre le frodi, aumentare la fiducia nella moneta e rafforzare il potere economico e politico dei monarchi.

Più specificamente, l’unificazione ha permesso:

- Di standardizzare la moneta, il che ha semplificato le transazioni commerciali tra regni e al loro interno, migliorando la circolazione dei beni e facilitando l’integrazione economica.

- Di controllare la qualità e il contenuto metallico della moneta, limitando la falsificazione e la svalutazione, il che ha generato maggiore fiducia nelle monete ufficiali.

- Di centralizzare la produzione e l’emissione di moneta, che è passata nelle mani dello Stato o del monarca, riducendo l’emissione baronale dispersa e aumentando le entrate reali.

- Di adattare le monete a standard internazionali, come l’adozione del ducato d’oro veneziano in Castiglia, facilitando il commercio europeo e il finanziamento dello Stato.

- Di promuovere riforme monetarie in momenti chiave, come quella realizzata dai Re Cattolici, che hanno abbandonato sistemi medievali frammentati e stabilito una moneta unificata con tecniche avanzate.

Queste azioni hanno avuto un impatto notevole sull’organizzazione economica, permettendo agli stati medievali di consolidarsi e di finanziare meglio le loro strutture e attività politiche e militari. Hanno anche favorito lo sviluppo di reti commerciali più ampie e l’integrazione economica in Europa.

Cosa simboleggiavano i marchi di zecca sulle monete medievali?

I marchi di zecca sulle monete medievali simboleggiavano il luogo in cui la moneta veniva coniata, cioè la zecca o la casa della moneta. Questi marchi servivano a identificare l’origine e a garantire l’autenticità e la qualità della moneta. Inoltre, facilitavano a commercianti e utenti il riconoscimento della provenienza e del valore storico del pezzo. Con il tempo, divennero anche un simbolo di prestigio e controllo ufficiale sulla coniazione.

Come si sono evolute le monete medievali nel corso del XV secolo?

Le monete medievali si sono evolute nel corso del XV secolo principalmente verso un aumento della coniazione in metalli meno nobili, specialmente in biglione (lega di argento e rame) a causa della riduzione di argento e oro disponibili. Ci furono molteplici tentativi di riforme monetarie per stabilizzare la moneta, inclusa l’espansione della massa monetaria in biglione e la svalutazione dei pezzi, che causarono instabilità e svalutazioni. Si moltiplicarono anche le zecche e aumentarono le falsificazioni, specialmente in periodi di crisi finanziaria e guerre civili, come quella del 1465 in Castiglia. L’oro e l’argento iniziarono a essere riservati al commercio estero, mentre circolava principalmente moneta di biglione per il commercio interno, sebbene senza raggiungere la stabilità desiderata. Inoltre, durante questo secolo, sorsero problemi per mantenere il valore e l’autorità monetaria, il che rifletteva la complessa dinamica politica ed economica dell’epoca. Nel sistema castigliano, monete come il maravedí e la dobla continuarono a essere fondamentali, sebbene con variazioni nel loro valore e composizione. In generale, l’evoluzione stilistica e funzionale della moneta rifletteva anche una maggiore presenza di simboli di potere e cambiamenti nella coniazione secondo l’autorità politica vigente.

Che ruolo ha giocato l”eccellente’ nell’economia medievale?

L’eccellente nell’economia medievale era una moneta d’oro utilizzata in alcuni regni per facilitare il commercio e le transazioni, giocando un ruolo importante come mezzo di pagamento e riferimento monetario in mercati dove predominava l’uso di diversi tipi di monete e il baratto. Il suo valore e la sua qualità riflettevano stabilità e fiducia economica, contribuendo alla circolazione monetaria in un sistema caratterizzato principalmente dall’economia rurale e feudale.

In contesto, l’economia medievale era basata principalmente sull’agricoltura e sul feudalesimo, dove il denaro aveva un ruolo limitato e molte volte veniva usato in regioni o situazioni specifiche per pagamenti, commercio o finanziamento della corona e dei funzionari. L'”eccellente” e altre monete simili hanno aiutato questo processo facilitando le transazioni complesse in un ambiente di crescente istituzionalizzazione e commercio, specialmente a partire dal XIII secolo, quando aumentava la necessità di denaro in circolazione. Tuttavia, l’economia monetaria fu intermittente e coesistette con sistemi basati sul baratto e sullo scambio di beni, finché la modernità e l’espansione globale rafforzarono definitivamente l’uso monetario.

Riflessione finale e invito alla curiosità

Le monete medievali sono pezzi che condensano economia, politica e arte. Studiarle permette di comprendere cambiamenti strutturali, crisi e soluzioni istituzionali che hanno configurato la transizione verso sistemi monetari moderni. Se il loro mondo ti attrae, osserva i marchi, confronta le misure e consulta i cataloghi: ogni pezzo ha una storia che aspetta di essere letta.

VEDI REPLICHE DI MONETE MEDIEVALI | VEDI BORSE ELEMOSINIERE CON MONETE ANTICHE