La spatha romana è uno dei pezzi più decisivi per comprendere la transizione militare tra la Roma classica e la Tardoantichità. Perché una spada lunga, con radici centroeuropee, arrivò a sostituire l’iconico gladius e cambiò il modo di combattere? Questo articolo offre un panorama completo: dimensioni, origine, anatomia, varianti tipologiche, uso tattico, ritrovamenti archeologici e la sua successiva influenza sulle spade medievali.

Misure della Spatha Romana

La lunghezza della spatha romana varia a seconda degli esemplari e delle epoche; gli studi e i ritrovamenti archeologici collocano la lama tra 70 e 100 centimetri, con la misura più comune tra 75 e 90 cm. La larghezza oscilla solitamente tra 4 e 6 cm e il suo peso si avvicina a 1 kg nella maggior parte dei pezzi funzionali, il che la rende maneggevole sia a piedi che a cavallo. Queste misure le conferiscono una maggiore portata rispetto al gladius, ed è per questo che fu preferita dalla cavalleria e, col tempo, dalla fanteria tardoromana.

Origine e diffusione: dalla spada celtica allo stendardo romano

La spatha ha un’origine chiaramente legata alle spade centroeuropee della Seconda Età del Ferro, adottate da Celti e popoli germanici. Roma la incorporò dal I secolo a.C., inizialmente nella cavalleria, dove la sua maggiore lunghezza risultava vantaggiosa. Col tempo le unità ausiliarie — molte di origine germanica — ne favorirono la diffusione all’interno dell’esercito, finché, a partire dal III-IV secolo d.C., la spatha si impose come arma standard in gran parte dell’Impero.

Perché Roma adottò la spatha?

- Maggiore portata e versatilità: adatta per colpi e affondi, specialmente utile a cavallo.

- Influenza delle truppe ausiliarie: ausiliari germanici e celtici la utilizzavano già e la introdussero nelle fabbriche di armi romane.

- Cambiamenti tattici: il combattimento divenne più mobile e meno focalizzato sul corpo a corpo corto del gladius.

La spatha nella fanteria pesante e la sostituzione del gladius

La transizione dal gladius (arma corta e concepita per pugnalate a distanza ravvicinata) alla spatha (spada più lunga e orientata al taglio) riflette una trasformazione tattica. Dalla fine del III secolo e l’inizio del IV, la spatha guadagnò accettazione tra legionari e cavalieri, diventando un’arma comune nella fanteria pesante. Il gladius passò in secondo piano o a ruoli più specializzati.

Implicazioni tattiche

- Maggiore distanza dal nemico: riduzione del contatto ravvicinato e maggiore uso di tagli.

- Adattamento a formazioni meno rigide: manovrabilità in campagne e contro avversari con cavalleria leggera.

- Cultura militare diversa: la cosiddetta “barbarizzazione” dell’esercito tardoromano portò stili e decorazioni adottate dalle élite militari.

Anatomia della spatha: lama, impugnatura e fodero

Per comprendere la spatha è utile scomporla nei suoi elementi: lama, impugnatura (pugno, pomo e guardie) e fodero (bocchetta e puntale). Ogni parte si è evoluta seguendo necessità funzionali e mode estetiche, e la combinazione di forme permette di datare i pezzi e comprenderne la provenienza.

La lama

Le lame tardoromane mostrano varietà: da modelli larghi con fili paralleli a lame strette e allungate. Molti esemplari presentano una nervatura centrale che aumenta la rigidità. Le tipologie più utilizzate negli studi includono quelle proposte da Biborski–Ilkjær e da Miks, che descrivono famiglie come Nydam-Kragelund, Snipstad, Osterburken o la sorprendente tipo asiatico/pontico con guardie ampie e decorazione tecnica cloisonné.

L’impugnatura

L’impugnatura mostra soluzioni che vanno da semplici (legno avvolto in cuoio) a lussuosi pugni con placche d’oro, cloisonné e pomi di pietra. Classificazioni classiche (Es. Behmer) descrivono i tipi da I a VI, con variazioni cronologiche e geografiche che vanno dal III al VII secolo.

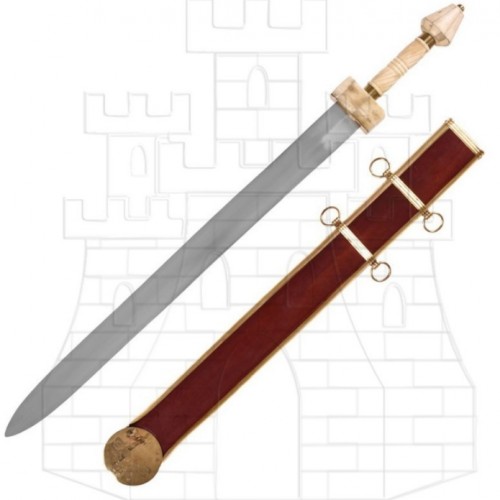

Il fodero

I foderi, sebbene prevalentemente organici, sopravvivono attraverso le loro placche e applicazioni metalliche. Tipi di bocchetta e puntali (ad esempio Nydam II, Gundremmingen o Samson) permettono di identificare centri di produzione e periodi. Importante fu anche il sistema di sospensione: da un solo anello a sistemi doppi dopo il 400 d.C., riflettendo cambiamenti nel portamento e nell’estetica.

Classificazioni e tipi: una guida pratica

| Sistema | Tipo | Caratteristiche | Cronologia approssimativa |

|---|---|---|---|

| Biborski–Ilkjær | Nydam-Kragelund / Snipstad | Lame con scanalature e variazioni di larghezza; modelli frequenti nel nord Europa. | S. III–IV d.C. |

| Miks | Lauriacum-Hromówka / Osterburken-Kemathen | Da lame estremamente larghe e corte (taglio) a lame lunghe e strette (affondo). | S. II–VI d.C. |

| Tipologia impugnatura (Behmer) | Tipi I–VI | Da semplici impugnature in legno a pomi piramidali in ferro e decorazioni cloisonné. | S. III–VII d.C. |

Confronto funzionale: spatha vs gladius

| Aspetto | Gladius | Spatha |

|---|---|---|

| Lunghezza della lama | 40–60 cm | 70–100 cm |

| Uso preferenziale | Fanteria classica, affondo | Cavalleria e fanteria tardiva, taglio e affondo |

| Vantaggio | Efficacia a distanze molto brevi | Maggiore portata e versatilità |

Ritrovamenti archeologici e distribuzione geografica

Le spathae sono state trovate in ampie zone: dalle tombe e corredi del barbaricum (Germania, Scandinavia) a sepolture e contesti militari all’interno dell’Impero. Molti esemplari provengono da tombe di guerrieri e corredi di élite; altri fanno parte di ritrovamenti di campi di battaglia. L’abbondanza di pezzi nei territori germanici e britannici riflette sia la produzione locale che la circolazione di armi romane verso l’esterno.

Fabbricazione e tecniche metallurgiche

Le tecniche di forgiatura variavano a seconda del tempo e del luogo: da lame forgiate in un unico pezzo a modelli con codolo rivettato e con applicazioni decorative. Furono applicate tecniche come l’unione per rivettatura del codolo al pomo, la piegatura dell’acciaio per migliorare la resistenza, e ornamentazioni in ottone, bronzo o argento. Le fabricae armorum romane contribuirono a una certa omogeneizzazione del prodotto, sebbene la perdita di controllo statale verso il V secolo aumentò la varietà e la produzione locale.

Decorazione e simbolismo

Molte spathae tardive presentano una decorazione ostentata su pomi e guardie, con smalti e cabochon. Questo ornamento non solo svolge una funzione estetica: serve come segno di prestigio militare. La presenza di pezzi riccamente decorati in tombe (ad esempio, la famosa spatha della tomba di Childerico) sottolinea l’importanza della spada come simbolo di status.

La spatha nell’immaginario e l’evoluzione medievale

L’eredità linguistica e funzionale della spatha è chiara: la parola stessa “spada” deriva da spatha. La sua forma lunga e la sua funzione di taglio e affondo ispirarono le spade altomedievali che avrebbero dominato l’Europa durante l’Alto Medioevo. Il design robusto e l’ergonomia della spatha si rivelarono così efficaci che molti elementi tecnici si mantennero per secoli.

Esempi reali e studi di caso

Oltre ai tipi tipologici citati, esistono esempi concreti che aiutano a comprendere la variazione regionale e cronologica. Ritrovamenti a Illerup Ådal, Nydam e diverse sepolture in Gran Bretagna e Germania forniscono materiale per classificazioni e per datare le trasformazioni nell’impugnatura e nel fodero.

Come identificare una spatha in un museo o collezione?

- Lunghezza della lama (70–100 cm) e larghezza (4–6 cm).

- Presenza di codolo e rivetti nell’impugnatura.

- Caratteristiche del fodero: bocchetta metallica e sistema di sospensione (anelli semplici o doppi).

- Decorazioni su guardie e pomi che indichino la cronologia (cloisonné, cabochon, smalti).

Raccomandazioni per collezionisti e curiosi

Se sei interessato ad acquistare una riproduzione o una spatha funzionale per studio o rievocazione, ti consigliamo di esaminare esemplari di qualità nel nostro negozio, dove troverai modelli ispirati a tipologie storiche. Tieni conto dell’autenticità dei materiali e della fedeltà alle dimensioni storiche se lo scopo è la ricerca o la rievocazione.

Tabella riassuntiva rapida: tipi, usi e periodizzazione

| Tipo/tema | Breve descrizione | Periodo |

|---|---|---|

| Spatha di cavalleria | Lame lunghe, a volte con punta smussata in modelli equestri. | S. I–V d.C. |

| Spatha di fanteria | Punta più affilata per affondo e combinazione di taglio. | S. III–VI d.C. |

| Spatha di lusso | Pomi e guardie decorati, uso funerario o insegna. | S. IV–V d.C. |

Idee chiave da ricordare

- La spatha non è solo un’arma: è un marcatore di cambiamento tattico e un pezzo chiave nella costruzione dell’identità militare tardoromana.

- La sua diffusione ha radici celtiche e germaniche, ma la sua standardizzazione avvenne sia in officine romane che al di fuori dell’Impero.

- L’evoluzione di lame, impugnature e foderi offre uno strumento di datazione molto utile per gli archeologi.

La spatha romana ci permette di seguire le tracce di scambi culturali, trasformazioni tattiche e la nascita di nuove estetiche militari. Se sei appassionato di storia militare o di rievocazione storica, le spathae offrono una finestra tecnica e simbolica affascinante sulla Tardoantichità.

VEDI ALTRE SPATHAE ROMANE | VEDI GLADIUS ROMANI | VEDI ALTRE SPADE ROMANE