Cosa nasconde la superficie dipinta di uno scudo vichingo? Immagina il legno che risuona sotto la pioggia del Mare del Nord, un corvo che si posa sul suo bordo e la runa incisa che dovrebbe proteggere il portatore. Lo scudo vichingo non era solo una barriera; era la voce visiva del guerriero, il suo stendardo nella nebbia del combattimento e un oggetto carico di simbolismo per la comunità.

Un primo contatto con lo skjöld: perché è importante conoscerne l’origine

Quando pensiamo all’Era vichinga è facile fermarsi all’immagine romantica di elmi, navi e scorrerie lampo, ma la vera storia della sopravvivenza passa per oggetti semplici e ben progettati. Lo skjöld — lo scudo rotondo — rappresenta questa sintesi fra necessità pratica e significato sociale. In questo articolo imparerai a identificare i suoi tipi, a comprendere i materiali e la manifattura, a collocarlo in una cronologia storica solida e a valutare la sua iconografia e il suo uso tattico. Troverai anche confronti tecnici utili se ti interessa conservare o riprodurre una replica fedele.

Cronologia essenziale: scudi vichinghi, origine ed evoluzione

| Epoca | Evento |

|---|---|

| Preistoria / Età del Bronzo (più di 3000 anni a.C.) | |

| Origini | Gli scudi rotondi hanno radici preistoriche. Nell’Età del Bronzo (c. 1500–400 a.C.) si usavano già dischi di legno come protezione. Gli antenati dei vichinghi in Scandinavia erano marinai, agricoltori, guerrieri e mercanti; la loro presenza è riflessa nei monumenti megalitici. |

| Età del Ferro (c. 350 a.C. – 800 d.C.) | |

| Società e arte | Sono state trovate comunità con predominanza di armi. La società vichinga si configura in quest’epoca. L’arte germanica, principalmente decorativa, appare in fibbie, fibule, spade e scudi; verso il VI secolo nasce lo “stile animale II” che influenza la Scandinavia e apre la strada allo stile Vendel in Svezia. |

| Inizio dell’Era vichinga (intorno all’anno 800) | |

| Tipologia e uso | Lo scudo rotondo (skjöld) diventa il tipo più diffuso dall’VIII secolo fino a buona parte del X. Originariamente erano dischi di legno coperti da cuoio trattato, resistenti agli urti e all’umidità. Servivano come difesa e permettevano l’uso di armi a una mano e la formazione del muro di scudi. Sulle navi vichinghe venivano sistemate file di scudi sulla paratia e dipinti con colori vivaci, spirali, motivi geometrici o figure mitologiche. |

| IX e X secolo | |

| Costruzione e decorazione |

|

| Evoluzione tattica | Uso nella formazione nota come skjaldborg (muro di scudi). Dall’X secolo appare lo scudo a cometa (a forma di goccia rovesciata), più pesante e resistente, che protegge meglio busto e gambe e risponde a nuove formazioni e tattiche militari. |

| Cambiamenti culturali | Verso la fine del X secolo diminuisce l’abitudine di seppellire con ricchi corredi, in parte per l’avvento del cristianesimo. Vengono costruiti forti circolari danesi come Trelleborg intorno al 980. |

| XI secolo | |

| Transizione | Lo scudo rotondo inizia a perdere importanza a favore dello scudo a cometa, a causa della vulnerabilità del punto di impugnatura del rotondo e della necessità di maggiore protezione nel combattimento individuale e nelle nuove tattiche. L’Era vichinga culmina nell’XI secolo con la cristianizzazione della Scandinavia e eventi come la morte di Harald Hardrada nel 1066. |

| Dibattito moderno | |

| Interpretazioni recenti | Rolf Warming (Society for Combat Archaeology) propone che l’immagine del muro di scudi statico possa essere un’idealizzazione: prove con repliche suggeriscono che gli scudi potevano non sopportare colpi continui in una formazione passiva. Propone che i vichinghi combattessero in formazioni più sciolte, usando attivamente gli scudi per deviare e colpire. |

Tipi e forme: dal rotondo allo scudo a cometa

L’archetipo che tutti visualizziamo è lo scudo rotondo, ma la realtà fu più complessa. Due grandi famiglie dominano la scena: il scudo rotondo o skjöld e il scudo a cometa, una soluzione che nasce quando le tattiche e le armi nemiche richiedono maggiore copertura.

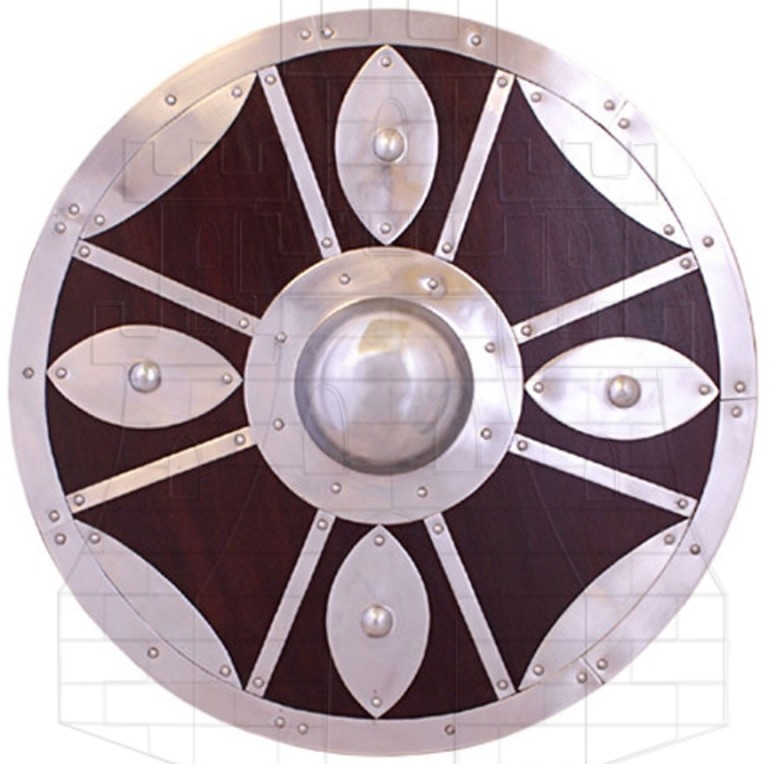

Scudo rotondo (skjöld): mobilità e versatilità

Leggero, maneggevole e perfettamente adatto a combattimenti su terreni vari, lo scudo rotondo si reggeva tramite una maniglia dietro l’umbo metallico. Questa semplice scelta progettuale potenzia l’ampiezza dei movimenti e permette di usare lo scudo sia per bloccare sia per colpire con il bordo. Il suo diametro abituale oscillava tra 60 e 90 cm, anche se esistono eccezioni.

Scudo a cometa o a goccia: copertura ampliata

Tra il X e il XIII secolo compare la variante a forma di goccia rovesciata. La maggiore lunghezza protegge la parte bassa del corpo, cosa decisiva quando la guerra tende al combattimento individuale, alle lance più lunghe e all’importanza di coprire gambe e fianchi. Questo scudo è più pesante, pensato per ricevere impatti e resistere in confronti dove il muro di scudi perde rilevanza.

Ingegneria e materiali: la ricetta dello skjöld

Dietro l’apparenza semplice dello scudo ci sono soluzioni ingegnose. La combinazione di legno, cuoio e metallo crea un equilibrio tra peso, resistenza e flessibilità. Di seguito vengono dettagliati i materiali e i loro contributi.

Tabella comparativa dei legni e delle loro prestazioni

| Materiale | Vantaggi | Svantaggi | Uso storico |

|---|---|---|---|

| Tiglio (lind) | Leggero, flessibile, assorbe gli urti | Meno durevole della quercia | Molto usato per scudi per la sua leggerezza |

| Quercia | Molto resistente e durevole | Più pesante, meno maneggevole | Usata quando la durabilità era prioritaria |

| Abete / Pino | Buon rapporto peso‑resistenza, facile da lavorare | Possono scheggiarsi con colpi severi | Comune in regioni con conifere |

| Pioppo / Olmo | Flessibili e relativamente leggeri | Minor densità, meno resistenza al tempo | Scelta regionale in base alla disponibilità |

Il ruolo del cuoio e del metallo

Il cuoio ricopriva e proteggeva il legno; oltre a rinforzare, impediva che le assicelle si aprissero e offriva una superficie che assorbiva e deviava gli impatti. In ritrovamenti come Birka sono stati trovati frammenti di cuoio di pecora conciato su entrambi i lati con bordo in cuoio bovino: sofisticazione pratica. Il metallo compare nell’umbo, nei rivetti, negli anelli o nelle placche di rinforzo. L’umbo, con diametri approssimativi di 12–18 cm e uno spessore di 3–5 mm, proteggeva la mano e offriva un punto per afferrare lo scudo con sicurezza.

Costruzione: assicelle, curvatura e montaggio

Gli scudi venivano assemblati con 6–9 assicelle, incollate e talvolta calafate con resine. La tecnica che i vichinghi impiegavano di rendere più spesso il centro (≈1 cm) e più sottile il bordo (5–6 mm) genera una leggera curvatura che rende lo scudo più elastico e capace di deviare gli impatti invece di rompersi. Questa “lente” di legno è una delle chiavi della sua efficacia.

Processo di fabbricazione e design intelligente

La fabbricazione richiedeva abilità che combinavano falegnameria e lavoro su cuoio e metallo. Il processo riassunto include selezione del legno, taglio delle assicelle, incollaggio, pressatura della forma, rivestimento in cuoio, posa dell’umbo e rivettatura dei rinforzi. Ogni passo mirava a massimizzare la resistenza senza aumentare inutilmente il peso.

Passaggi tradizionali

- Selezione del legno: si optava per pezzi lunghi e dritti, senza nodi che potessero indebolire l’assicella.

- Incollaggio e calafataggio: resine naturali servivano da adesivo e sigillante.

- Montaggio dell’umbo: veniva posizionato al centro e fissato con rivetti, diventando inoltre punto di presa.

- Bordatura del perimetro: cuoio o una striscia metallica proteggevano il perimetro.

In campo di battaglia: usi, formazioni e dibattito tattico

In battaglia lo scudo era attivo: non solo assorbiva i colpi ma era uno strumento offensivo per spingere, disarmare o aprire varchi. La famosa formazione del muro di scudi (skjaldborg) è un’immagine iconica, ma la sua applicazione concreta e statica è dibattuta tra gli esperti.

Skjaldborg e altre formazioni

Il skjaldborg consisteva in una prima linea che sovrapponeva scudi e file posteriori con lance emergenti. Era efficace contro i proiettili e utile per spingere e disorganizzare il nemico. Quando la situazione lo richiedeva, i vichinghi usavano la formazione a cuneo (svinfylking) per aprire brecce o la formazione circolare (ring) per resistere agli accerchiamenti.

Il dibattito moderno

Esperimenti contemporanei con repliche, condotti da ricercatori come Rolf Warming, mostrano che gli scudi possono subire danni severi se usati come barriera statica per incassare colpi ripetuti. Questo suggerisce che i guerrieri preferivano formazioni dinamiche e l’uso attivo dello scudo per deviare, colpire e manovrare.

Simboli, decorazione e linguaggio visivo dello scudo

Lo scudo era una tela: colori vivaci, motivi animali, rune e scene mitologiche comunicavano affiliazione, status e scopi rituali. Il rosso e il nero potevano annunciare intenti bellici, mentre motivi come i corvi rimandano a Odino e alla promessa di gloria in battaglia.

Iconografia: animali e rune

Draghi, lupi, serpenti e corvi non erano meri ornamenti: erano messaggi. Le rune, oltre all’identificazione, agivano come amuleti iscritti nella speranza di protezione o vittoria. In contesti funerari, gli scudi accompagnavano il defunto come simbolo della sua posizione e del suo viaggio nell’aldilà.

Manutenzione e conservazione: come invecchia uno skjöld

Mantenere uno scudo richiede attenzione a tre materiali distinti: legno, cuoio e metallo. Umidità e ruggine sono i principali nemici, quindi pulizia, asciugatura corretta e trattamenti con oli o cere sono essenziali per preservare la struttura e l’estetica.

- Pulizia: rimuovere lo sporco con una spazzola morbida; metalli puliti e oliati per evitare corrosione.

- Asciugatura e conservazione: in luogo asciutto, ventilato e lontano da calore diretto.

- Cura del cuoio: idratazione con grassi o oli speciali per mantenere la flessibilità.

Repliche e modelli: come valutare una riproduzione fedele

Se ti interessa una replica con fedeltà storica pensa a proporzioni, materiali e tecniche di assemblaggio. Una replica che rispetta la curvatura delle assicelle, l’uso del cuoio e un umbo funzionale offrirà un comportamento vicino all’originale. Evita generalizzazioni sulla “replica perfetta”; privilegia la trasparenza su materiali e processi da parte dell’artigiano.

Checklist tecnica per valutare una replica

- Spessore centrale e bordo: una differenza di spessori riproduce la curvatura funzionale.

- Tipo di legno: tiglio o pioppo per leggerezza; quercia se si cerca durabilità a scapito del peso.

- Rivestimento in cuoio: preferibile cuoio naturale ben lavorato e fissato al perimetro.

- Umbo funzionale: rivettato e con spazio per una presa sicura.

- Finitura e pigmenti: pitture naturali o ricreate secondo tecnica tradizionale per autenticità estetica.

Dimensione e proporzione: la regola dell’efficacia

Scegliere il diametro corretto è una questione sia pratica sia tattica. Uno scudo troppo grande riduce la mobilità; uno troppo piccolo aumenta le vulnerabilità. Per combattimento ricreativo o interpretazione, i range storici (60–90 cm) sono una buona guida, adattati alla corporatura del portatore.

Tabella delle dimensioni e usi consigliati

| Diametro | Uso | Vantaggio |

|---|---|---|

| 45–60 cm | Ruoli leggeri, supporto o navigazione | Massima manovrabilità |

| 60–90 cm | Uso comune nel combattimento terrestre | Equilibrio protezione‑movimento |

| 90–120 cm | Protezione su navi o cerimonie | Ampia copertura ma pesante |

Il tramonto dello scudo rotondo e il suo lascito

Durante il cambio di millennio la guerra europea si è evoluta: nuove formazioni, armi più contundenti e la crescente importanza del combattimento individuale hanno messo in evidenza i limiti del punto di impugnatura unico dello scudo rotondo. Da qui nasce la preferenza per forme che proteggessero il busto e le gambe, come lo scudo a cometa. Tuttavia, l’immagine dello skjöld rimane viva come simbolo di un’era di marinai guerrieri e artigiani ingegnosi.

Lettura finale e invito alla riflessione

Lo studio dello scudo vichingo ci insegna a leggere gli oggetti: ogni assicella, ogni rivetto e ogni tratto di pittura parla di scelte pratiche, di economia delle risorse e di una cultura che seppe trasformare l’utilità in linguaggio simbolico. Conoscere questi pezzi significa capire come vivevano, combattevano e credevano i popoli nordici; e riconoscere che, sotto la superficie dipinta, si trova una filosofia di design nata dall’urgenza e dall’ingegno.