Il Medioevo, un periodo affascinante che abbraccia mille anni di storia, ci ha lasciato un patrimonio culturale ricchissimo, e la sua moda non fa eccezione. Quando pensiamo all’abbigliamento medievale, spesso visualizziamo armature lucenti, tuniche lunghe o suntuosi abiti, ma c’era un indumento fondamentale che sosteneva l’intero corredo, sia per i nobili che per i plebei: la camicia medievale.

Lungi dall’essere un semplice pezzo di stoffa, la camicia era un componente essenziale della vita quotidiana e uno specchio della società del suo tempo. La sua evoluzione racconta una storia di progressi tecnologici, strutture sociali e valori culturali.

Oltre l’apparenza: cos’era una camicia medievale?

Nel Medioevo, la camicia, spesso nota come indumento intimo, era lo strato di base dell’abbigliamento. Si portava direttamente sulla pelle e svolgeva funzioni vitali:

- Protezione della pelle: impediva il contatto diretto con i tessuti esterni che spesso erano più grossolani o ruvidi.

- Regolazione termica: aiutava a mantenere il corpo caldo in inverno e fresco in estate, grazie alle sue proprietà assorbenti.

- Igiene: assorbiva il sudore e l’umidità corporea, proteggendo gli strati esterni più preziosi da sporco e usura.

La terminologia poteva variare regionalmente (come ‘chemise’, ‘cotte’ o ‘tunica interna’), ma il suo scopo principale era sempre lo stesso. È importante sottolineare che, storicamente, le camicie come le conosciamo oggi, con tagli più definiti e usate come indumento esterno, cominciarono a guadagnare popolarità verso la fine del Medioevo, specialmente quando i pantaloni divennero più attillati e le bluse più corte. Diventarono indispensabili durante il Rinascimento. Prima di allora, le tuniche erano il capo dominante per la parte superiore del corpo.

Le camicie e le bluse sono un indumento, sia formale che informale, in tessuto che copre il busto e solitamente ha colletto, maniche e bottoni sul davanti.

Il termine camicia deriva dall’arabo qamis, che deriva dal latino camisia. La storia della camicia può risalire al 1500 a.C., quando gli egiziani, sia uomini che donne, adottarono il kalasiris, un pezzo rettangolare di lino sottile con un’apertura per inserire la testa. Questo indumento di base gettò le basi per ciò che, secoli dopo, sarebbe evoluto nella camicia medievale che conosciamo. La sua semplicità e funzionalità le permisero di perdurare attraverso diverse culture e periodi storici.

L’evoluzione dell’abbigliamento: dalla tunica alla camicia

La moda medievale non era statica; cambiò e si adattò nel corso dei secoli, riflettendo non solo le tendenze estetiche ma anche i progressi nelle tecniche di confezione e le esigenze pratiche della società.

Alto Medioevo (c. 500-1000 d.C.): la semplicità funzionale

Durante questo periodo, l’abbigliamento era prevalentemente semplice e funzionale. Gli uomini tendevano a portare tuniche corte che arrivavano al ginocchio, abbinate a calze per coprire le gambe. I vestiti erano larghi, confezionati principalmente con pezzi rettangolari di stoffa, e venivano adattati al corpo tramite cinture. La camicia, in questa fase, era indistinguibile da una tunica interna, servendo come primo strato di protezione e comfort.

Medioevo centrale (c. 1000-1250 d.C.): verso la sofisticazione

Con il passare del tempo, le tuniche cominciarono ad allungarsi, arrivando fino alle caviglie. Questo cambiamento segnò una tendenza verso un abbigliamento più formale e strutturato. Grazie al miglioramento delle tecniche sartoriali, i capi iniziarono ad aderire di più al corpo, permettendo silhouette più definite ed eleganti. La camicia, pur rimanendo un indumento intimo, cominciò a differenziarsi sottilmente nel taglio e nella confezione rispetto alle tuniche esterne.

Basso Medioevo (c. 1250-1500 d.C.): l’ascesa della sartoria

Il Basso Medioevo fu un periodo di grande innovazione nella moda. L’abbigliamento divenne più elaborato e attillato, segnando una netta distinzione tra gli strati interni ed esterni. I giubbotti (indumenti superiori aderenti) e le calze strette si diffusero, facendo sì che la camicia, pur restando un sottogambo, assumesse tagli più definiti. Poteva presentare maniche vaporose, strette da polsini, o essere sagomata tramite lacci. Le camicie più tradizionali erano larghe, con maniche ampie e una gonna fluente che arrivava a metà coscia. Un’altra variante, specialmente verso la fine del periodo, era più aderente e corta, talvolta con una punta che copriva l’inguine e si stringeva con lacci laterali o sul retro.

Durante l’Impero romano a quel pezzo di stoffa vennero aggiunte le maniche e venne chiamata tunica manicata. Nel Medioevo e fino al XIV secolo, la camicia fu un indumento intimo di colore bianco la cui funzione era proteggere la pelle dagli altri tessuti esterni più ruvidi. Poiché era considerata biancheria, era priva di bottoni per chiuderla e la sua missione era coprire il corpo prima di indossare la giacca o il pullover. Questa funzione di barriera tra la pelle e i capi esterni era cruciale per l’igiene e la conservazione degli abiti più costosi.

L’uso generalizzato delle camicie nel XIV secolo, specialmente l’aumento nella produzione di lino e il suo successivo scarto, permise di recuperare abbastanza stracci di vecchie camicie per produrre carta a basso costo. L’invenzione della stampa, unita alla produzione di carta economica, fece sì che il libro emergesse come un prodotto accessibile e non più come una curiosità antica riservata a pochi. Questo fatto sottolinea come un capo apparentemente umile come la camicia medievale ebbe un impatto indiretto ma significativo sulla diffusione della conoscenza e della cultura.

Sarà nel Rinascimento che la camicia generalizzerà il suo uso, trascendendo il ruolo di semplice intimo per diventare un elemento visibile e stilistico. La moda italiana dell’epoca allargò le maniche, permettendo che una parte di esse spuntasse fino ai gomiti, creando un effetto di volume ed eleganza. Questo segnò l’inizio della camicia come capo con un proprio valore estetico.

Successivamente, i tedeschi introdussero le tagliature, una moda originaria della Svizzera che consisteva nello strappare la superficie dei capi esterni per far intravedere ciò che c’era sotto, rivelando così la camicia interna. Questo dettaglio, che oggi ci sembra audace, era una dichiarazione di moda al suo tempo, mostrando la ricchezza dei tessuti interni. Nel XVI secolo vennero introdotte scollature quadrate, aggiungendo un’altra dimensione al design delle camicie.

Durante e dopo la Rivoluzione francese, verso la fine del XVIII secolo, si verificò un cambiamento importante nell’abbigliamento maschile. Apparve la pulizia delle linee, caratteristica dell’abbigliamento inglese, il che implicò la perdita delle precedenti decorazioni e l’inizio della camicia così come la conosciamo oggi, come capo esterno essenziale e versatile.

I materiali: un riflesso di status e vita quotidiana

I materiali utilizzati nella confezione delle camicie medievali erano un chiaro indicatore della posizione sociale dell’utilizzatore, così come della disponibilità di risorse e della tecnologia tessile dell’epoca. La scelta del tessuto non influenzava solo comodità e durata, ma anche lo status e l’aspetto generale del capo.

Lino: il re della biancheria

Il lino era senza dubbio il materiale più comune e versatile per le camicie. La sua produzione era laboriosa, dalla coltivazione della pianta alla filatura e tessitura, ma il risultato era una fibra resistente, durevole e molto piacevole al tatto. Era ideale per la biancheria per la sua capacità di assorbire l’umidità e asciugarsi rapidamente, il che lo rendeva perfetto per l’igiene personale in un’epoca in cui il bagno non era una pratica quotidiana generalizzata.

- Qualità: La qualità del lino variava enormemente, da un lino grezzo e spesso, adatto ai vestiti da lavoro di contadini e artigiani, fino a tessuti fini e quasi trasparenti, di una delicatezza sorprendente, riservati ai capi di lusso che solo i più ricchi potevano permettersi. La finezza del tessuto era un segno inequivocabile di ricchezza e distinzione.

- Colore naturale: Spesso veniva usato non candeggiato, il che gli dava una tonalità grigiastra o brunastra naturale. Il lino candeggiato, che richiedeva processi aggiuntivi di lavaggio ed esposizione al sole, era un simbolo sottile ma chiaro di status e della capacità di mantenere i vestiti puliti e ben curati.

Lana: calore negli strati interni

Sebbene il lino dominasse per le camicie a contatto diretto con la pelle, la lana veniva comunque usata, specialmente nelle regioni più fredde o per strati interni che fornivano maggiore calore. La lana offriva un calore superiore ed era relativamente impermeabile, il che la rendeva preziosa in climi avversi. La sua qualità variava enormemente, da lane grossolane e ruvide per le classi popolari a panni fini e morbidi per l’élite, spesso importati da regioni con una produzione laniera di alta qualità.

Seta e cotone: lusso importato

Per l’alta nobiltà e i molto facoltosi, le camicie in seta fine non erano insolite. La seta, proveniente dall’Estremo Oriente attraverso la Via della Seta, era un materiale di lusso estremamente prezioso, simbolo di opulenza ed esotismo. Il suo lucido, la morbidezza e la leggerezza la rendevano la scelta prediletta per capi di gala e uso cerimoniale.

Per l’alta nobiltà e i molto facoltosi, le camicie in seta fine non erano insolite. La seta, proveniente dall’Estremo Oriente attraverso la Via della Seta, era un materiale di lusso estremamente prezioso, simbolo di opulenza ed esotismo. Il suo lucido, la morbidezza e la leggerezza la rendevano la scelta prediletta per capi di gala e uso cerimoniale.

Il cotone guadagnò importanza verso la fine del Medioevo, specialmente nelle zone più calde, anche se rimaneva più costoso e raro rispetto al lino nella maggior parte dell’Europa. La sua morbidezza e capacità di assorbimento lo rendevano desiderabile, ma l’elevato costo di importazione ne limitava l’uso alle classi più abbienti.

Colori e simbolismo: la tavolozza medievale

Contrariamente alla percezione comune, l’abbigliamento medievale non si limitava a toni scuri o terrosi. I colori avevano un profondo significato sociale e simbolico, e la loro scelta non era casuale, ma rifletteva lo status, la professione, la moralità e persino l’affiliazione politica o religiosa del portatore.

- Tinture naturali: I colori venivano ottenuti da un’ampia varietà di fonti naturali: piante (come la gualda per il giallo, la rubia per il rosso, l’indaco o il pastello per il blu), animali (come la cocciniglia per il cremisi) e minerali. Il processo di tintura era complesso, richiedeva conoscenze specializzate e aumentava significativamente il valore del capo, rendendo i colori vivaci un lusso.

- Status: Più elevato era lo status sociale, più vibrante e costoso era l’abbigliamento. Le tinture più brillanti e durevoli erano le più care, per cui solo la nobiltà e i mercanti ricchi potevano permettersele.

- Colori comuni e il loro significato:

- Bianco/Grezzо: Simboleggiava purezza, innocenza e pulizia. Era molto comune per le camicie come indumento intimo, poiché la loro bianchezza, o l’assenza di tintura, era un segno di buona reputazione e cura personale. Una camicia bianca e ben curata era un distintivo di decenza.

- Blu: Un colore associato alla regalità, alla nobiltà e alla divinità (specialmente la Vergine). Simboleggiava lealtà, costanza e verità. I blu intensi erano particolarmente preziosi.

- Rosso: Rappresentava potere, forza, passione, amore e, a volte, pericolo o guerra. Era un colore popolare tra la nobiltà, i cittadini benestanti e il clero di alto rango. Il cremisi, ottenuto dalla cocciniglia, era una delle tinture più costose.

- Verde: Associato alla natura, alla giovinezza, alla speranza e alla fertilità. Poteva anche simboleggiare la ricchezza della terra. Era un colore comune per i vestiti dei mercanti e della classe media.

- Nero: Inizialmente associato al lutto e all’umiltà, si evolse nel Basso Medioevo per simboleggiare eleganza, sofisticazione e ricchezza, specialmente nelle corti borgognone. Le tinture nere profonde e durevoli erano difficili da ottenere e, pertanto, molto costose.

- Grigio e marrone: Erano i colori più comuni per la popolazione generale, essendo più facili da ottenere con tinture locali e meno propensi a mostrare lo sporco, il che li rendeva pratici per la vita quotidiana e il lavoro.

- Leggi sontuarie: Per mantenere l’ordine gerarchico e controllare l’eccesso di lusso, esistevano leggi sontuarie che regolavano quali colori, materiali e tipi di ornamenti potevano indossare le diverse classi sociali. Queste leggi stabilivano, ad esempio, che solo la nobiltà poteva indossare seta o certi colori vivaci, mentre il popolo era limitato a lane e lini in tonalità più sobrie.

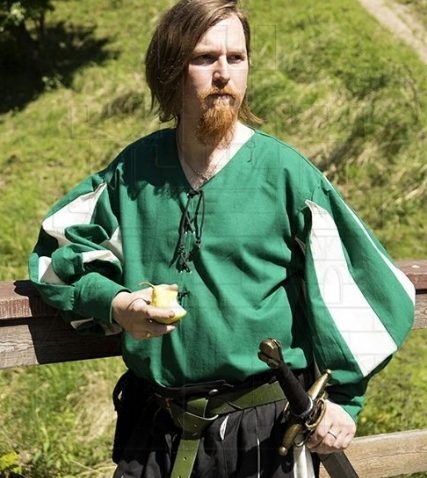

I modelli di camicie che puoi trovare nel nostro negozio

Se cerchi varietà, qualità e buon prezzo, senza dubbio nel nostro negozio online troverai tutte le camicie medievali disponibili, realizzate con i migliori materiali e pronte da indossare.

Camicie medievali per uomini

Bluse medievali per donne

Modelli e design: funzionalità e stile

Il design delle camicie medievali, sebbene apparentemente semplice a prima vista, era il risultato di un’artigianalità accurata e di un’evoluzione costante, adattandosi alle esigenze pratiche e alle tendenze della moda. La funzionalità era fondamentale, ma lo stile e gli ornamenti giocavano anch’essi un ruolo importante, specialmente con il procedere del Medioevo.

- Taglio a T: La base più comune per la confezione delle camicie era il taglio a T. Questo design utilizzava pezzi rettangolari di tessuto per il corpo e le maniche, massimizzando la libertà di movimento e ottimizzando l’uso del materiale, minimizzando gli sprechi in un’epoca in cui la stoffa era un bene prezioso. Spesso venivano aggiunti dei pizzi (pezzi triangolari o quadrati di stoffa) sotto le ascelle per maggiore comfort e durata.

- Maniche: Le maniche potevano variare considerevolmente. Nell’Alto e nel Medioevo centrale tendevano ad essere larghe e diritte. Verso il Basso Medioevo divennero più elaborate, potendo essere vaporose nella parte superiore e più aderenti all’avambraccio, con polsini che coprivano il polso. Spesso le maniche venivano cucite separatamente nel corpo della camicia, permettendo maggiore flessibilità nel design e nell’adattamento.

- Scolli: Gli scolli erano generalmente semplici, rifiniti in tondo o con un’apertura verticale chiusa da lacci. A volte si utilizzava uno stile chiamato “amigaut”, uno scollo più ampio che poteva essere raccolto o aggiustato. La semplicità dello scollo rifletteva la funzione della camicia come indumento intimo.

- Adattamenti: Le camicie più tarde, specialmente verso la fine del Basso Medioevo, potevano incorporare pinces o inserti posizionati strategicamente per ottenere una vestibilità più aderente al corpo, seguendo la tendenza generale della moda verso silhouette più sagomate. L’introduzione di bottoni e lacci, sebbene meno comuni che sui capi esterni, permise indumenti più aderenti e valorizzanti della figura.

- Rinforzi e aperture: Nonostante gli ornamenti e l’evoluzione dello stile, la funzionalità rimaneva prioritaria. Venivano rinforzate le aree soggette a maggior usura, come il colletto, i polsini e le ascelle, per prolungare la vita del capo. Si usavano aperture strategiche, spesso al colletto o ai lati, per facilitare il vestirsi e il svestirsi, specialmente quando gli indumenti esterni erano più aderenti.

- Ornamenti: Le decorazioni variavano da semplici orli cuciti con cura a elaborati ricami. Questi ornamenti venivano applicati su punti visibili come il colletto, i polsini e l’orlo, che erano le parti della camicia che spesso spuntavano sotto gli indumenti esterni. Queste decorazioni, insieme alla finezza del tessuto e alla bianchezza del lino, erano chiari segni di ricchezza, gusto e status sociale del portatore. I ricami potevano includere motivi geometrici, floreali o persino araldici per la nobiltà.

La camicia nella vita quotidiana e il suo significato sociale

La camicia era un elemento onnipresente nella vita medievale, un capo d’uso quotidiano la cui importanza trascendeva la mera veste. La sua igiene, durabilità e la cura che le veniva dedicata erano aspetti cruciali che riflettevano non solo la praticità ma anche lo status e i valori sociali.

Igiene e cura: una sfida costante

La pulizia era una sfida considerevole nel Medioevo, date le limitazioni di risorse e tecnologia. Le camicie, essendo lo strato più vicino alla pelle, assorbivano sudore e sporco, diventando il fulcro delle pratiche igieniche. Venivano lavate regolarmente nei fiumi o nei ruscelli, usando candeggina (una soluzione alcalina ottenuta dalle ceneri di legno) e venivano sbiancate al sole per mantenere la loro bianchezza. La cura delle camicie bianche, in particolare, era un segno di decenza, pulizia e buona reputazione. Una camicia pulita e ben mantenuta era una dichiarazione silenziosa del carattere e della posizione sociale dell’individuo.

Durabilità e riparazione: il valore del capo

In un’epoca in cui i vestiti erano beni preziosi e la loro produzione laboriosa, i capi venivano progettati per durare. Le camicie venivano riparate e rattoppate continuamente per prolungarne la vita utile. Rinforzare le zone di maggiore usura, come i polsini, il colletto e le ascelle, era una pratica comune. Le riparazioni non erano solo funzionali; spesso venivano eseguite in modo artistico, con toppe e cuciture che, lungi dal nascondere il danno, si integravano nel design del capo, mostrando l’abilità del sarto o della persona che lo curava in casa. Questa cultura del “riparare prima di gettare” contrasta fortemente con la mentalità odierna della fast fashion.

Cambio d’abito: un indicatore di status

La frequenza del cambio della camicia dipendeva direttamente dallo status sociale e dalla ricchezza. Mentre le famiglie facoltose e la nobiltà potevano permettersi di cambiarsi la camicia quotidianamente, o anche più volte al giorno, le classi più umili spesso indossavano la stessa camicia per giorni, o addirittura settimane, a causa della scarsità di indumenti e della difficoltà nel lavarli. Questo semplice atto di cambiare la camicia era un marcatore visibile di prosperità e accesso alle risorse.

Simbolismo e significato profondo

Oltre alla sua funzione pratica, la camicia aveva un profondo simbolismo. In quanto capo a contatto diretto con la pelle, rappresentava purezza, innocenza e intimità. Il colore bianco di molte camicie rafforzava questa associazione con la pulizia fisica e l’integrità morale. In ambito cortese, una camicia fine, ben curata e, talvolta, leggermente visibile sotto gli indumenti esterni, era un simbolo di raffinatezza, sofisticazione e buon gusto. Era una base su cui si costruiva l’immagine pubblica, anche se solo una piccola parte era visibile.

La camicia medievale oggi: ricostruzione e apprendimento

Per gli appassionati di storia, la ricostruzione storica e il LARP (gioco di ruolo dal vivo), la camicia medievale è un pezzo fondamentale. Comprendere i materiali autentici, i modelli di taglio e le tecniche di confezione permette ai ricostruttori e agli artisti di creare abiti convincenti che li trasportano nel tempo. Questo interesse ha promosso una rinascita delle arti tradizionali, contribuendo alla conservazione di importanti competenze culturali e allo studio della vita quotidiana medievale.

In definitiva, la camicia medievale è molto più di un semplice indumento. È un testimone del tempo, una tela su cui sono state tessute storie di status, cultura e identità personale. Il suo studio ci permette di guardare oltre la superficie e comprendere la ricca complessità della vita nel Medioevo, dalle innovazioni tessili alle norme sociali e alle pratiche igieniche. È un capo che, sebbene spesso nascosto, fu il pilastro dell’abbigliamento e un riflesso silenzioso della società che lo creò.

Se sei appassionato di storia e dell’autenticità dell’abbigliamento d’epoca, ti invitiamo a esplorare la nostra collezione. Troverai dalle bluse medievali per donna con design ispirati all’epoca, fino alle camicie medievali per uomo confezionate con attenzione ai dettagli e ai materiali che evocano l’essenza di quei secoli. Immergiti nella storia e trova il pezzo perfetto per il tuo abbigliamento medievale o per aggiungere un tocco d’epoca al tuo guardaroba. Scopri tutta la nostra abbigliamento medievale per uomini, donne e bambini e vivi la storia.